法定相続情報証明制度の概要・手続きと3つのメリット【保存版】

- 相続手続き

「不動産の相続登記や預金の解約など手続きごとに戸籍謄本を用意するのは大変だな…・」

「同時に相続手続きを進めるためには、戸籍謄本を何部も取らなければならないのだろうか。」

不動産の相続登記や預貯金の解約、各種名義変更などの相続手続きでは、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等一式が必要です。これまでは、相続手続きごとに戸籍謄本等一式を何度も提出する必要がありました。

時間と手間がかかることがご理解いただけると思います。

法定相続情報証明制度は、法務局が相続関係を証明する制度です。その後の相続の手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」の概要やメリット・デメリット、法務局における手続き方法について詳しくご説明いたします。

この制度を賢く活用して、効率的に相続手続きを行う参考にしていただければと思います。

目次

1.「法定相続情報証明制度」で相続手続きが楽になる

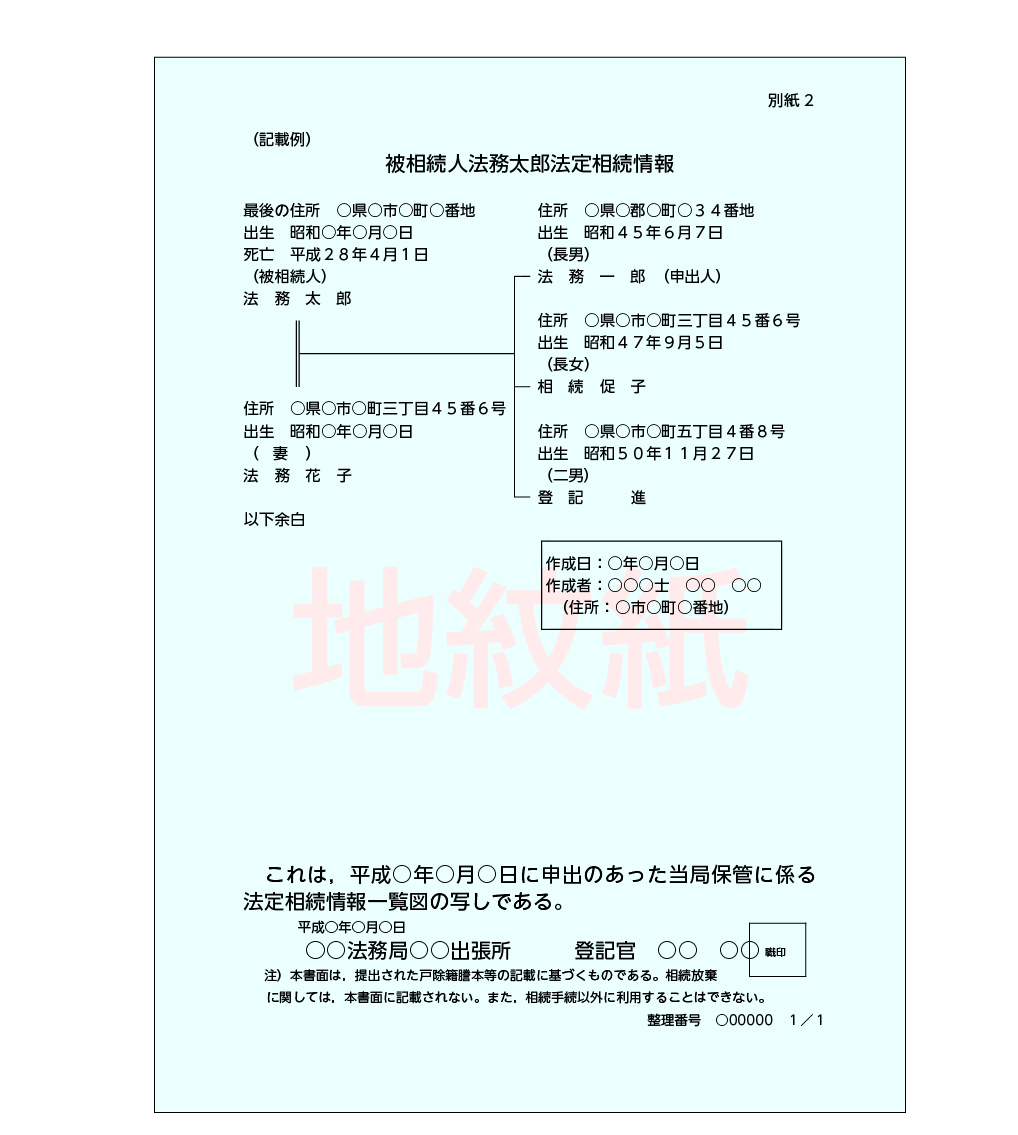

法定相続情報証明制度は、法務局が亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する制度です。法務局に戸籍謄本と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出することにより、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。

相続手続きをするときに、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。名義変更や解約の手続きが必要な相続財産が複数ある方は制度を利用されるとよいでしょう。

①不動産の名義変更(相続登記)

②銀行・ゆうちょ銀行の口座解約・名義変更

③有価証券等の名義変更

④遺族年金・未支給年金・死亡一時金等の請求手続き

⑤死亡保険金の請求

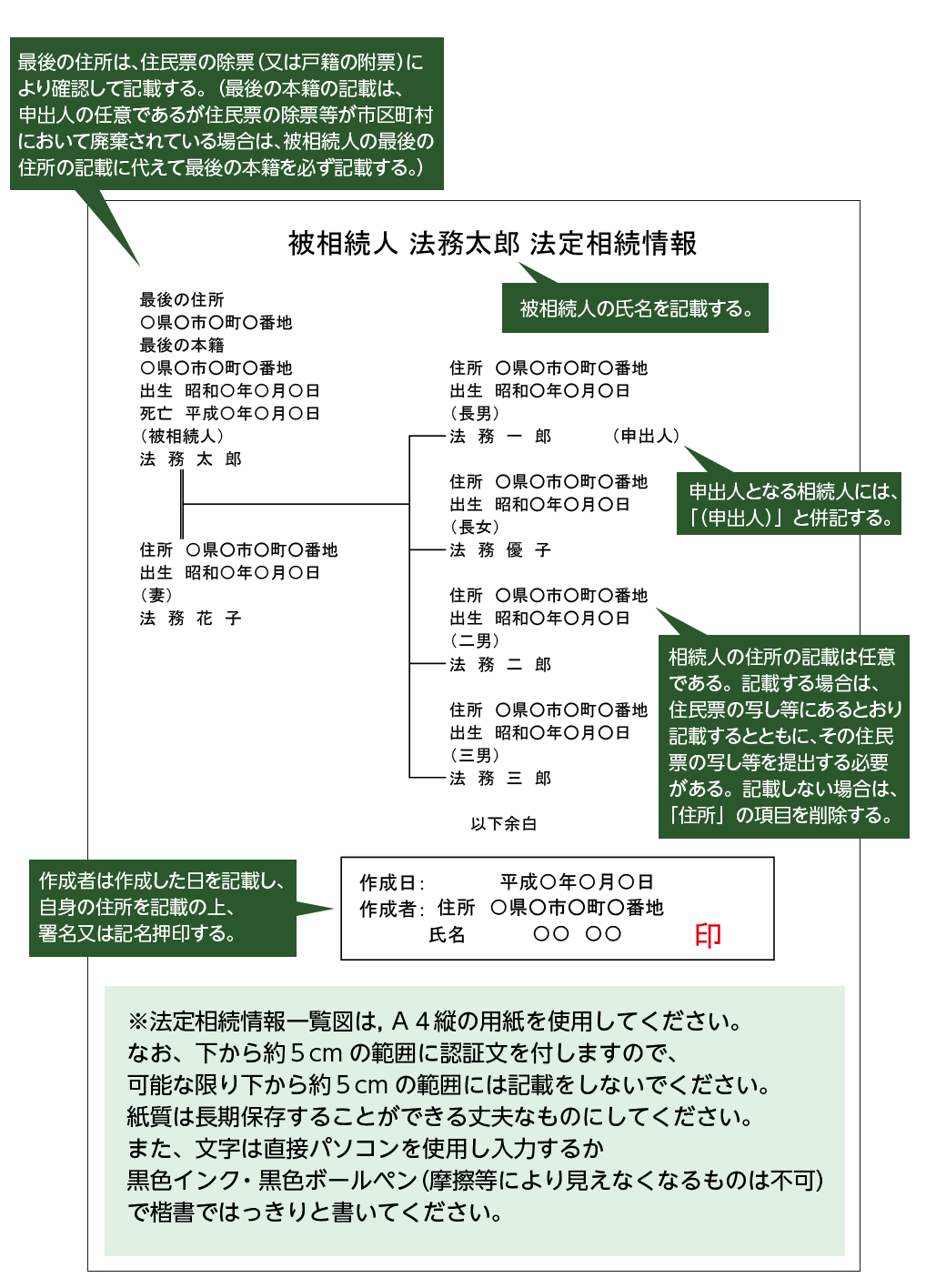

図1:「法定相続情報一覧図の写し」の例(法務省ホームページより抜粋、改変)

2.「法定相続情報証明制度」のメリット

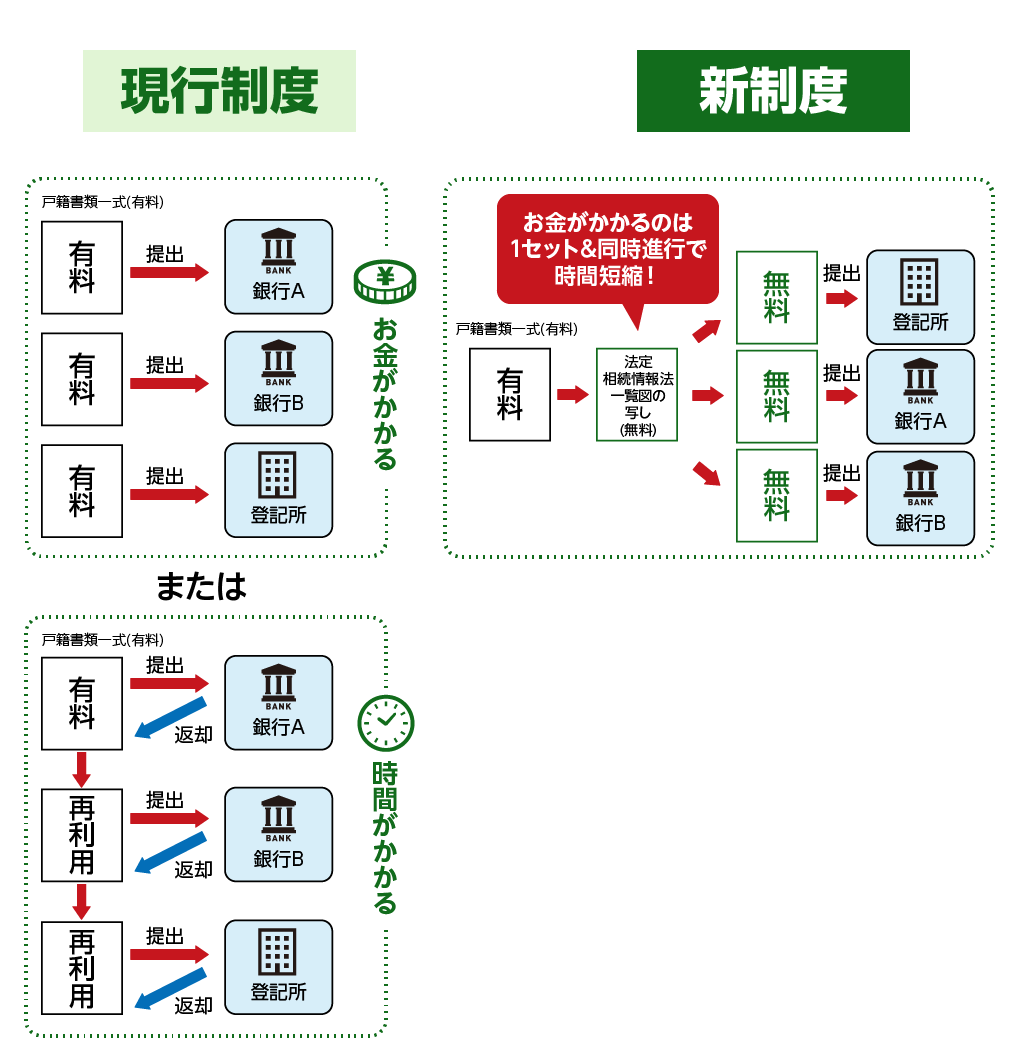

法定相続情報証明制度は相続の手続きに必要な戸籍謄本の原本を一式揃えるだけで、複数の相続手続きを同時に行うことができます。

図2:「法定相続情報証明制度」

2-1.①戸籍謄本一式を一度取得すればよい

「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうためには、一度戸籍謄本等一式を揃えなければなりませんが、その後の相続手続きの際には、戸籍謄本(原本)一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を1枚準備するだけで良くなります。書類取得の手間が軽減できます。

2-2.②法定相続情報一覧図の発行手数料は無料で再発行もOK

複数の相続手続きを行う度に戸籍謄本等を取得すると費用がかさみます。「法定相続情報一覧図の写し」は無料なので、何枚準備しても金銭的な負担がかかりません。また、法定相続情報一覧図は登記所において5年間保管され、何度でも再発行が可能です。

2-3.③相続手続きを同時に行うことができる

複数の機関で相続手続きを行う際、戸籍謄本一式を提出して返却されるのを待ち、返却されたら別の機関へ提出して返却を待つといった形で、ひと通りの手続きが終わるまでに数カ月もの時間を要することがありました。

しかし、戸籍謄本一式の代わりとなる「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数分用意しておけば、複数の相続手続きを同時に進めることができ、大幅な時間短縮ができます。

3.「法定相続情報証明制度」のデメリット

法定相続情報証明制度のデメリットも確認しておきましょう。

3-1.①法定相続情報一覧図を正確に作成しなければならない

法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうためには、まずご自身で「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。戸籍謄本から法定相続人が誰であるのかという相続関係を把握し、正確に一覧図を作成しなければなりません。

3-2.②相続手続きで受け付けてもらえないことがある

法定相続情報証明制度は、全国の法務局と大手金融機関をはじめとした各金融機関で利用が開始されています。ただし、金融機関での運用は各金融機関の判断に任されているため、相続手続きで受け付けてもらえない可能性があります。事前に利用可能か問い合わせた方がよいでしょう。

3-3.③相続人に変更があるときは作成し直さなければならない

相続人に変更や訂正がある場合は、再度申出を行わなければならず戸籍謄本一式をあらためて用意しなければなりません。例えば、相続人となるお子さんが生まれたり、相続人だった方が亡くなられた場合などは最新の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。登記所では法定相続情報の訂正が行えないことにご留意ください。

4.「法定相続情報証明制度」の手続き3ステップ

「法定相続情報一覧図の写し」の申出の流れをご説明します。

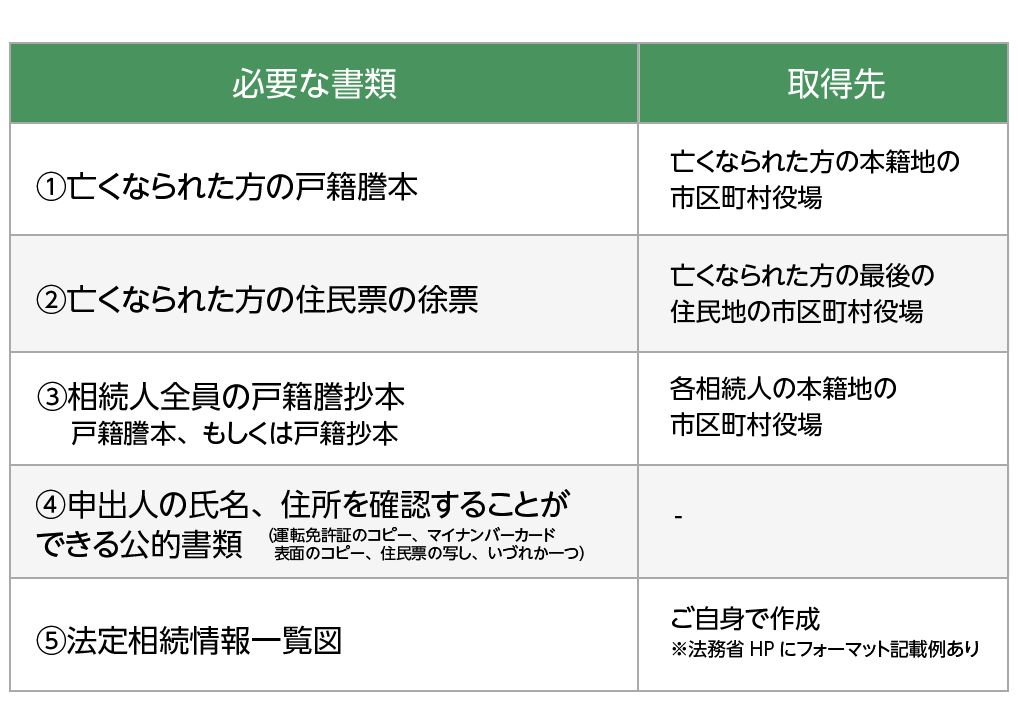

4-1.ステップ① 必要書類を取得

法定相続情報証明制度の申出に必要な書類は以下の通りです。

表1:「法定相続情報証明制度」の申出に必要な書類の一覧

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合や委任による代理人が手続きをする場合には、ほかにも必要書類があります。詳しくは法務省のホームページで確認をしてください。

<法務省ホームページ>

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331404.pdf

4-2.ステップ② 法定相続情報一覧図を作成

「法定相続情報一覧図」を作成します。

法務省のホームページに、記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。

<法定相続情報一覧図のフォーマットと記載例>

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

図3:相続人が配偶者と子4人の場合の「法定相続情報一覧図」の記載例 (法務省ホームページより抜粋、改変)

「法定相続情報一覧図」の記載項目

①亡くなられた方について:氏名、生年月日、亡くなられた時の住所、亡くなられた日

②相続人全員について:氏名、亡くなられた方との続柄、生年月日 (住所は任意)

③作成日、作成者の氏名、住所、申出人(または代理人)の記名押印

・続柄の記載について、お子さんを「子」、奥さまを「配偶者」と記載することもできますが、この場合は相続税申告書の添付資料として利用することはできません。

・相続放棄をした人がいる場合も、法定相続情報一覧図には他の相続人と同様に記載をします。

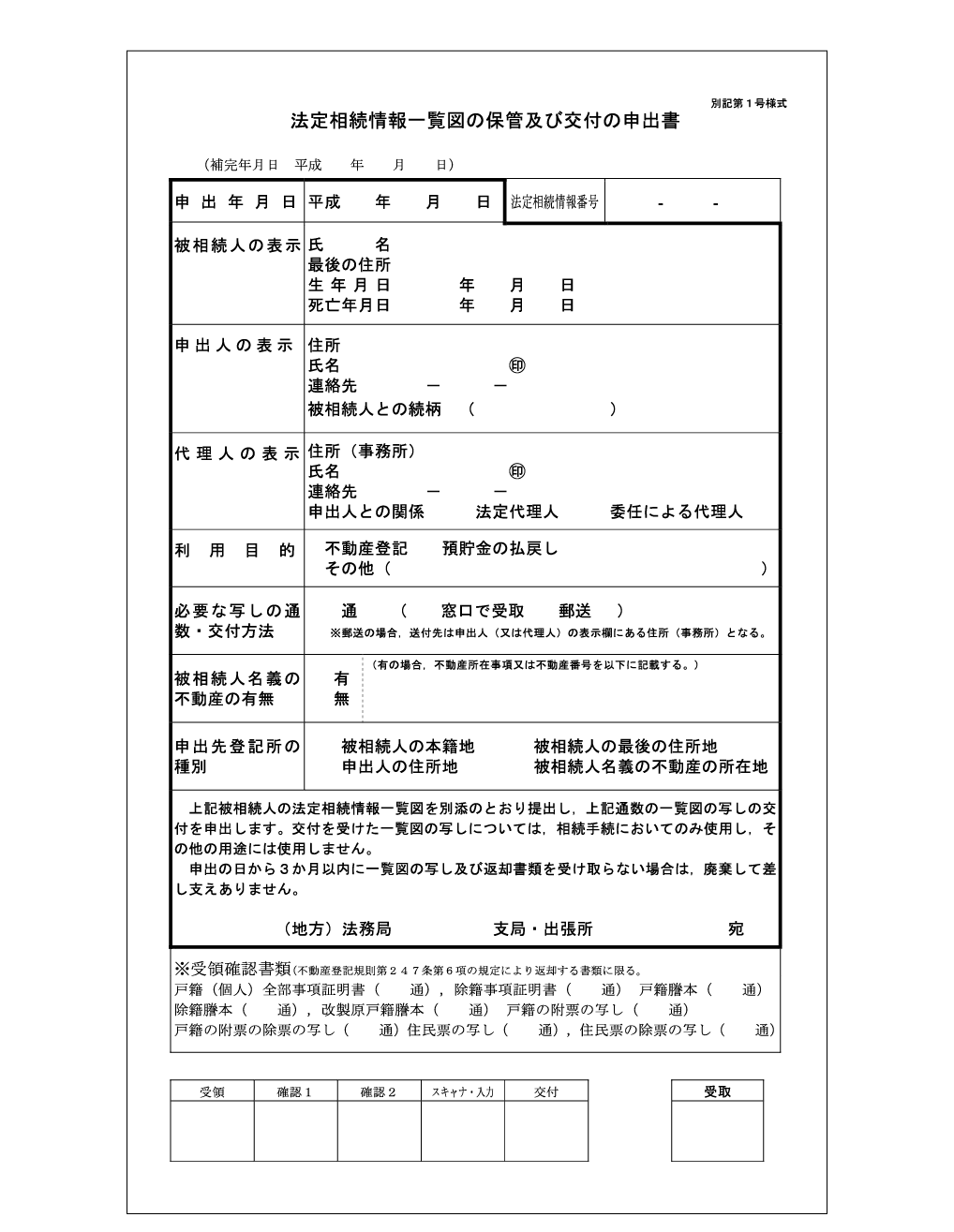

4-3.ステップ③ 登記所へ申出する

所定の申出書に必要事項を記入し、必要書類と「法定相続情報一覧図」を提出します。登記所に直接出向くか、郵送(返信用封筒と切手を同封)で行うこともできます。

<「法定相続情報証明制度」の申出が可能な登記所>

・亡くなられた方の本籍地

・亡くなられた方の最後の住所地

・申出人の住所地

・亡くなられた方名義の不動産の所在地

所定の申出書は法務省のホームページからダウンロードができます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

図4:申出書(法務省ホームページより抜粋)

5.まとめ

法定相続情報証明制度は戸籍謄本一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、法務局が亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する制度です。

この制度を利用することで、戸籍謄本一式の原本の提出が求められる相続手続きを複数の機関で行わなければならない際に、できるだけ費用を掛けず、かつ、短期間で行うことができます。

法定相続情報証明制度は、不動産や預貯金、株式などの名義変更が複数ある方や相続税の申告が必要な方にとってメリットが大きいと言えます。この制度を活用し、スムーズな相続手続きに役立てていただければと思います。