【意外に知らない借地権の相続】確認すべき・把握すべき6つのこと

- 不動産

「実家は亡くなった父が借りていた借地だ。いったい借地の相続って、どうすればよいのだろうか?父が亡くなってしまったので返さないといけないのだろうか、それともこのまま相続することができるのだろうか?」

借地であった事実は知っていても、詳しい契約内容までは、把握できていない場合がほとんどだと思います。借地の上に存在する権利を「借地権」といい、借地借家法(1992年改正、その前は旧借地法・旧借家法が適用)という法律で守られているのですが「借地権は複雑で揉めやすい」というマイナスイメージもあり、不安に思われているのではないでしょうか。

本記事では、借地権の相続に関し、考えなければならないことを順に整理して、分かりやすく解説していきたいと思います。参考にしていただき、スムーズな借地権の相続手続きを進めていただければと思います。

目次

1.借地権は相続できる

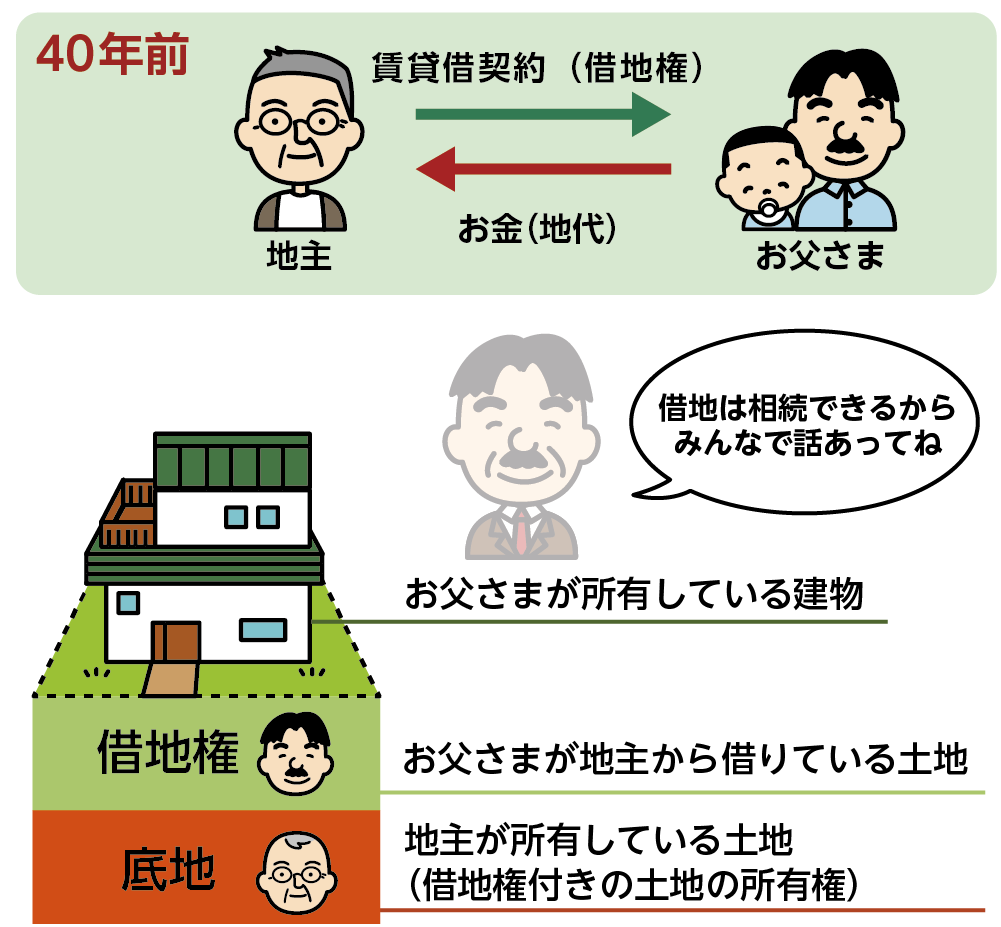

借地権とは、第三者が所有している土地を、地代を払って借りる権利です。建物の所有を目的としていれば、借地の上に、借主は家を建てることもできます。土地を所有している貸主(地主)と、土地を借りる借主(借地権者)が「賃貸借契約」を結ぶことによって成立します。

借地権は、相場に見合う地代を設定し、毎月支払うことによって守られます。また、義務ではありませんが、契約開始時に、一定額の「権利金」を地主に支払うことがあります。これは借地権が長期に渡り土地を利用する権利で、正当な理由がなければ、契約更新を断ることができないため、借地の対価として地主から請求される金銭です。権利金は、契約が終了しても返還されることはありません。

このように借地権は、地代や権利金を支払うことによって得られる権利であり、財産価値としても当然に評価される権利です。相続の対象財産に含まれますので、きちんと引き継がなければなりません。

図1:借地権のイメージ

2.借地権の相続手続きを始める前に確認すべき2つのこと

借地権は対価を支払って得た権利であり、財産として当然に評価される権利です。亡くなられた方の権利(財産)である以上、相続の対象です。借地契約は長期に及ぶ場合が多く、何十年も前に交わした契約では、その内容を知る機会がないまま、相続になってしまうことは珍しい事ではありません。まずは登記や契約内容の詳細を確認することから始めましょう。

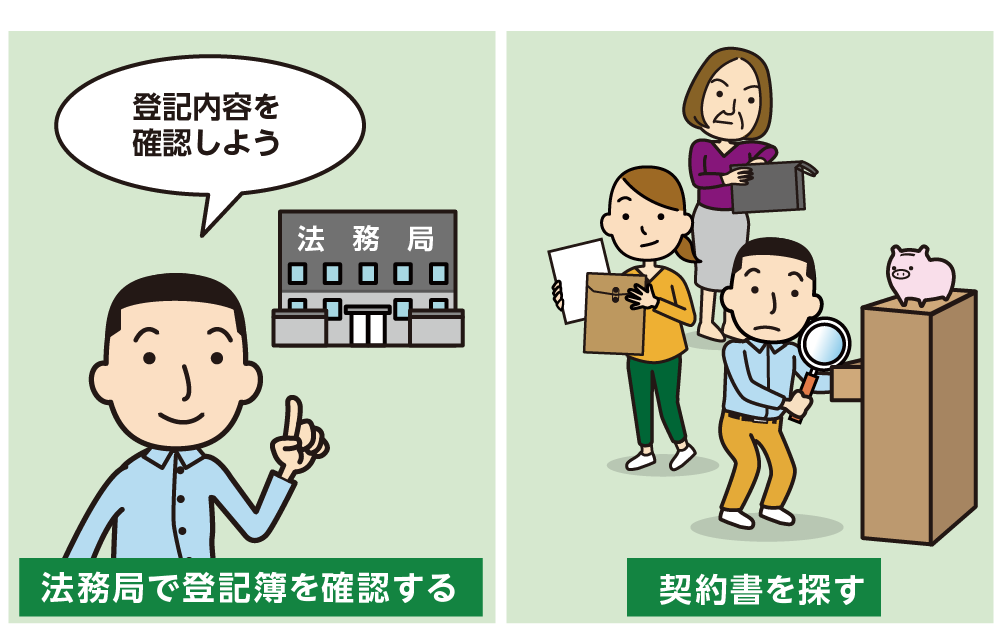

2-1.登記簿と契約書を確認する

最寄りの法務局で、登記簿謄本を確認することができます。一般的に借地権は、賃借権(賃貸借契約によって得られる借主の権利)を有し、登記されていないケースが多いと思いますが、相続する際には、登記(相続登記)が必要となります。借地権の相続では、相続の事実を伝えておく必要はありますが、地主の許諾は必要ありません。まれに、地主から賃貸借契約書の名義書換を求められる場合がありますが、必ず応じる義務はありません。

万が一、借地に建つ建物の名義自体が、先代名義のままで変更されていないような場合は、その相続に遡って手続きをしなければなりません。とても面倒なことに感じますが、建物の名義人以外の方は、借地権を主張することが難しくなります。登記内容は必ず確認し、新しい所有者の名義に変更しておいてください。

さらに契約書を探し、契約期間はいつまでなのか、無期限の場合もありますが、更新するタイミングを把握しておくことが大切です。旧借地法では、契約書は必要ないとされていたため、平成4年(1992年)8月以前からの契約に関しては、契約書がないこともあります。時は流れ、地主側の世代が変わっている可能性もありますので、連絡をとり、契約内容を明らかにしておくとよいでしょう。

図2:登記簿と契約書を確認するイメージ

2-2.毎月の地代を確認する

借地権を維持するには、地代の支払いが必要です。契約書がなくても、通帳から引き落とされている地代の金額を確認する、直接持参していたような場合でも、何かしらの地代を確認できる書面が残されていると思いますので、記録を辿ってみてください。

最近の地代相場は、道路の値段である路線価や、固定資産税などの公租公課を基準に設定されています。何十年も前に契約した地代のままの場合、相続のタイミングで金額変更を要求されるケースもあります。該当エリアの相場を把握し、相応な借地契約が結ばれているかどうか、確認することは大事なことです。

図3:通帳を確認しているイメージ

3.借地権を相続する際に把握すべき4つのこと

借地権も他の財産と同様に相続の手続きをする必要があります。契約の内容を把握した上で、どなたが引き継ぐべきなのか、話し合いましょう。同居されていた方がいれば、その方が借地権を相続することが、自然な流れでしょう。

3-1.概算の評価額を確認しておく

借地権は地代や権利金を支払って得られた権利であり、当然に評価される相続財産であることは先述したとおりです。財産であるということは、他の相続財産と同様に、評価額を確認する必要があるということです。

詳しくは6章や、以下の参考記事で確認していただけますが、借地権は土地として通常の評価をおこない、所在地ごとに定められている「借地権割合」を乗じて評価します。土地の所有者(地主)が自由にその土地を使用することができないことから、評価額は借地権割合で減額されるしくみになっています。

※借地権の評価について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

図4:遺産分割協議をするイメージ

3-2.相続する人(承継者)を決めておく

契約の内容や、土地や建物の評価額を把握できれば、全体の相続財産の内容を加味して、どなたが引き継ぐべきなのか、最終判断を話し合いで決めてください。どうしても引き継ぐ方が決まらない場合、借地権も相続人が共同して相続することは可能です。

しかし、借地権者が増えていくことは、地主の方にとってもあまり喜ばしいことではなく、以後の相続において、益々権利関係が複雑化し、大きな揉め事に発展しかねないのでお勧めできません。また、借地でも小規模宅地等の特例が適用できるため、適用条件に合致する相続人の方に引き継いて頂くこともよいでしょう。

3-3.地主に相続の事実と承継者を伝えておく

話し合いの結果、借地権を相続する方が決まったら、地主の方に内容を伝えておきましょう。毎月の地代の支払いを今後は承継者がするということだけお伝えすれば十分です。借地権の相続は、原則、亡くなられた方の契約内容をそのまま引き継ぐだけでよく、地主の方の承諾も契約書の巻きなおしも不要です。

もし承諾料、名義書き換え料などを地主の方に請求されたとしても応じる必要はありませんが、地主の方とはできる限り良好な関係を保っておく方がよいため、一方的に断るのではなく、ご意向を伺ったときは誠意をもって対応した方がよいでしょう。また、旧借地法の基で借地契約を結んだまま、契約書などがない場合には、今後のためにも新しく契約書を交わしておきます。

図5:地主に連絡をするイメージ

3-4.相続人以外の方が相続する場合は地主の承諾が必要

遺言書が残され、相続人以外の方が借地権を相続することになった場合には、地主の方の承諾が必要となります。承諾料が必要になるケースも多いので、早めに地主の方にご相談されるとよいでしょう。

4.相続することが難しい場合の5つの対処法

様々な事情により、相続人の方が借地権を引き継いで維持、管理することが困難な場合もあるでしょう。そのような場合に検討する4つの方法に関し、ご説明致します。

4-1.借地権を売る

借地権を上物の建物と一緒に売却することは可能です。売却できた場合は、現金で分割することができるので遺産分割も進めやすくなります。借地権を売却するには地主の方の承諾が必要です。承諾料として借地権の評価額の1割程度収めることが必要となります。地主の方が納得されないと売却の話を進めることは難しいでしょう。

もし地主の方と協力して底地(借地権付の土地の所有権)と一緒に売りに出すことができれば、かなり売却はしやすくなるでしょう。いずれにせよ、地主の方の承諾を得ることが前提となりますが、直接の話し合いがうまくいかない場合には、借地権交渉を専門にされている不動産業者の方に、交渉の代行をお願いするとよいでしょう。

4-2.地主に借地権を買い取ってもらう

借地権付きの建物の場合、売りに出しても思うように買い手がつかないことも往々にして考えられます。そのようなときは、地主の方に借地権の買取をお願いすることは可能です。但し、法的に買い取り請求ができる権利が認められているわけではないので、地主の方に拒否されてしまう可能性は高いといえます。

もし買取に応じてくれたとしても、ご希望に添うような金額ではないことが多いです。上物の建物をどうするかという問題もありますので、交渉される前に専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。

図6:借地権の買取をお願いするイメージ

4-3.更新時期が迫っていれば更新をしない

借地権の契約期間があと少しという時期であれば、一度どなたかが相続した上で契約期間満了まで待ち、更新はしないという方法で借地権を手放すことは可能です。契約満了時に更新しない場合、地主の方に家を買い取っていただくようにお願いすることもできます。この建物買取請求権は、法的に認められているものですが、金額面の交渉があり、難航する場合が多いので、やはり専門家にご相談される方が得策といえるでしょう。

4-4.家を貸す

もし相続人の方も今後住むことはできない、そして売ることもできないような状態であれば、空き家にしておくよりは賃貸物件として貸し出される方がよいでしょう。家を貸すことについては、地主の方の許可は原則不要なので、特に承諾を得る必要はありませんが、良好な関係を維持するためには、賃貸の事実は事前にお知らせしておいた方がよいでしょう。

図7:借地権付でも家は貸せる

4-5.相続放棄をする

「家ももう古いし管理もできない・・・他の財産は何もない」というような場合には、相続放棄を検討されることでしょう。相続放棄をすると、借地権と上物の建物を相続する権利だけでなく、すべての財産を相続する権利を失い、一切の義務も放棄することになります。

初めから相続人ではなかったとみなされますが、次の順番で相続人となられた方々に多大な迷惑がかかる可能性がありますので、その点を十分に考えた上でご判断されることをお勧めいたします。

※相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

5.地主との良好な関係性を保つためには

借りている立場は弱いのでは?思いがちですが、法律では借地権者の権利はきちんと守られています。借りている側にも相続が起こるように、地主の方にも相続が起こります。世代が変わっていき、先代同士が決めた契約内容では、今の時代にそぐわなくなっている場合もあるでしょう。

5-1.地主の承諾の有無を把握しておく

現在の借地契約の内容のままでは継続しがたい状況となった場合には、相続における承継のタイミングが話し合いのチャンスでもあります。一方的で理不尽な要求では到底応じてもらえませんし、承諾が必要ないからといって、地主の方を完全に無視するような勝手な行為をしてしまっては互いの関係性は保てません。

借地権者として主張できること、承諾を得なければならないことをしっかり認識した上で、上手に借地権の相続を進めていきましょう。

表1:地主の承諾の要・不要

| 地主の承諾が必要なこと | 地主の承諾が不要なこと |

|---|---|

|

・借地権の売却 |

・家の賃貸 |

承諾が必要なことに関しては、承諾料を支払う必要が生じます。また今後、借地契約を更新する際には、更新料も発生しますが、いったいどのくらいの相場観なのか、予め認識を持っておくことは相続する上でも大切なことです。

5-2.借地借家法で相互の権利を認識する

借地借家法は、地主側の理不尽な要求に対し、借地権者の権利を守るための法律です。「相続が発生したのだからもうこの土地から出て行って!」などという要求には応じる必要はなく、権利は当然に守られるということです。

逆に、相続となって自分たちにはこの土地は必要ないから返します、地代も払えません!というような勝手な言い分はとおらず、地主の方の権利が保護されます。借地権も立派な相続財産なのできちんと引き継ぎ、契約内容を全うできるよう、最善の策を検討することが必要です。

6.借地権は相続税の課税対象となる

借地権は相続財産であり、相続税の課税対象となります。従って、亡くなられた方の財産が他にも多くあり、すべてを合算して基礎控除額を超えるようであれば、相続税の申告と納税をする必要があります。

※借地権の相続税について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

7.まとめ

借地権は借地契約を結ぶことによって成立する権利ですが、契約期間が長いことや、契約書を取り交わされていない場合が多々あることから、契約した当人が亡くなってしまうと交渉が難航してしまう可能性があります。

言い分や要望に違いが生じたとしても、互いの権利を理解し合い、一方的な判断、行動をしないことが借地権の相続のポイントです。

様々な理由から、直接交渉して話し合いを進めることが難しいと感じた場合は、専門家に仲介して頂くこともよいでしょう。借地権の相続は決してそのまま放置するようなことはせず、他の財産と同様に評価をして、きちんと引き継いで頂きたいと思います。