戸籍を揃えて簡単作成!相続関係説明図の書き方と作成するメリット

- 相続手続き

相続の手続きをするのに、相続関係説明図があると便利だと聞いたが、いったいどのようなものなのだろう・・・自分で作れるようなものなのかな?」

相続の手続きについて調べていると、必要書類の中に必須ではないものの「相続関係説明図」という記載があり、「どんな書類だろう?」と検索されているのではないでしょうか。

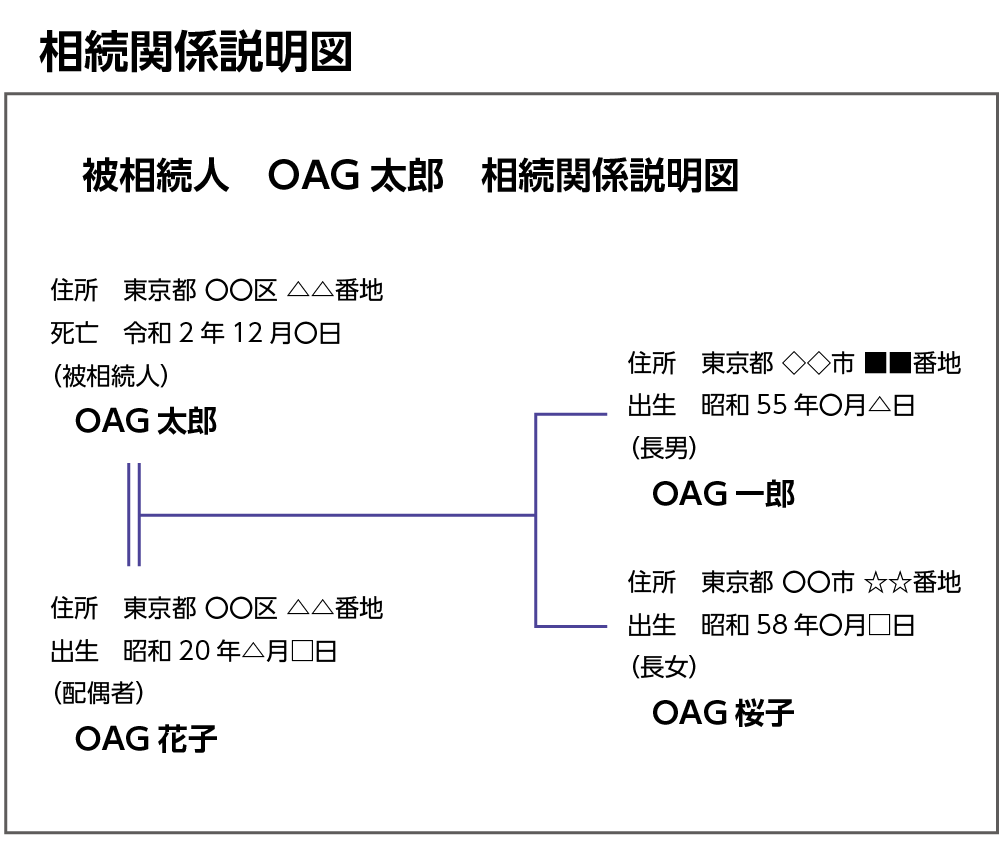

相続関係説明図は、その名のとおり、相続の関係性を説明する書類で、相続人がだれなのかを示すものです。

本記事では、書き方のポイント、作成した方がよいメリットなどをご説明いたします。難しくはないので、作成した方がよいだろうとお考えの方は、相続関係説明図の作成にチャレンジしていただければと思います。

目次

1.【自分で作成】相続関係説明図の書き方は簡単!

相続関係説明図とは、亡くなられた方(被相続人)と相続人の方との関係性(続柄)が一目でわかるように、図式化した一覧図のことです。家系図をイメージしていただければ、分かりやすいと思います。

相続完成説明図があると、煩雑な相続手続きをスムーズに効率よく進めることができます。

書き方に法的な難しい決まりがあるわけではなく、比較的自由に作成することができます。専門家に依頼しなくても、ポイントをきちんと押さえていれば、ご自身で十分作成することが可能です。

簡単に作成するには、書く前に必要な書類をきちんと揃えておくことが大切です。

<相続関係説明図完成までの3ステップ>

①必要書類を揃える

②記載する情報を整理する

③フォーマットなどを利用して作成する

図1:相続関係説明図

2.相続関係説明図の書き方

相続関係説明図の完成までを3ステップでご説明します。

まずは、相続関係説明図を書く前に、戸籍謄本などから以下の情報を予めに整理しておきましょう。

<予め整理しておく情報>

①亡くなられた方について(被相続人)

・氏名

・最後の住所(本籍地)

・亡くなられた日

②相続人の方について(法定相続人)

・氏名

・住所

・出生日

・亡くなられた方との続柄

2-1.ステップ①必要書類の準備

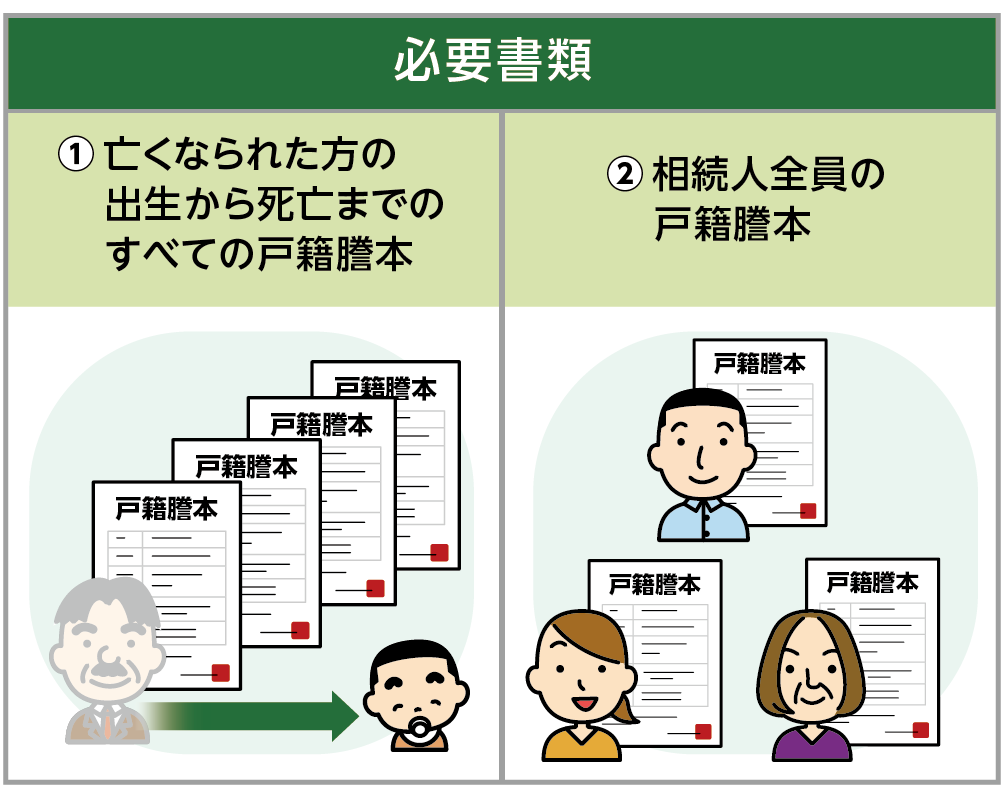

相続関係説明図を書くために必要な書類は次の2種類です。

①亡くなられた方の出生から死亡までが把握できるすべての戸籍謄本

(戸籍の証明期間がつながっているもの)

②相続人全員の現在の戸籍謄本

すべての戸籍謄本には、聞きなれない除籍謄本や改製原戸籍謄本という戸籍も含まれており、1人の方で大よそ3枚、転籍の多い方だと5~7枚ほどの戸籍を取得することになります。

すべてを取得するには時間と手間を要しますが、相続の手続きをおこなうには、揃えることが必須となっています。

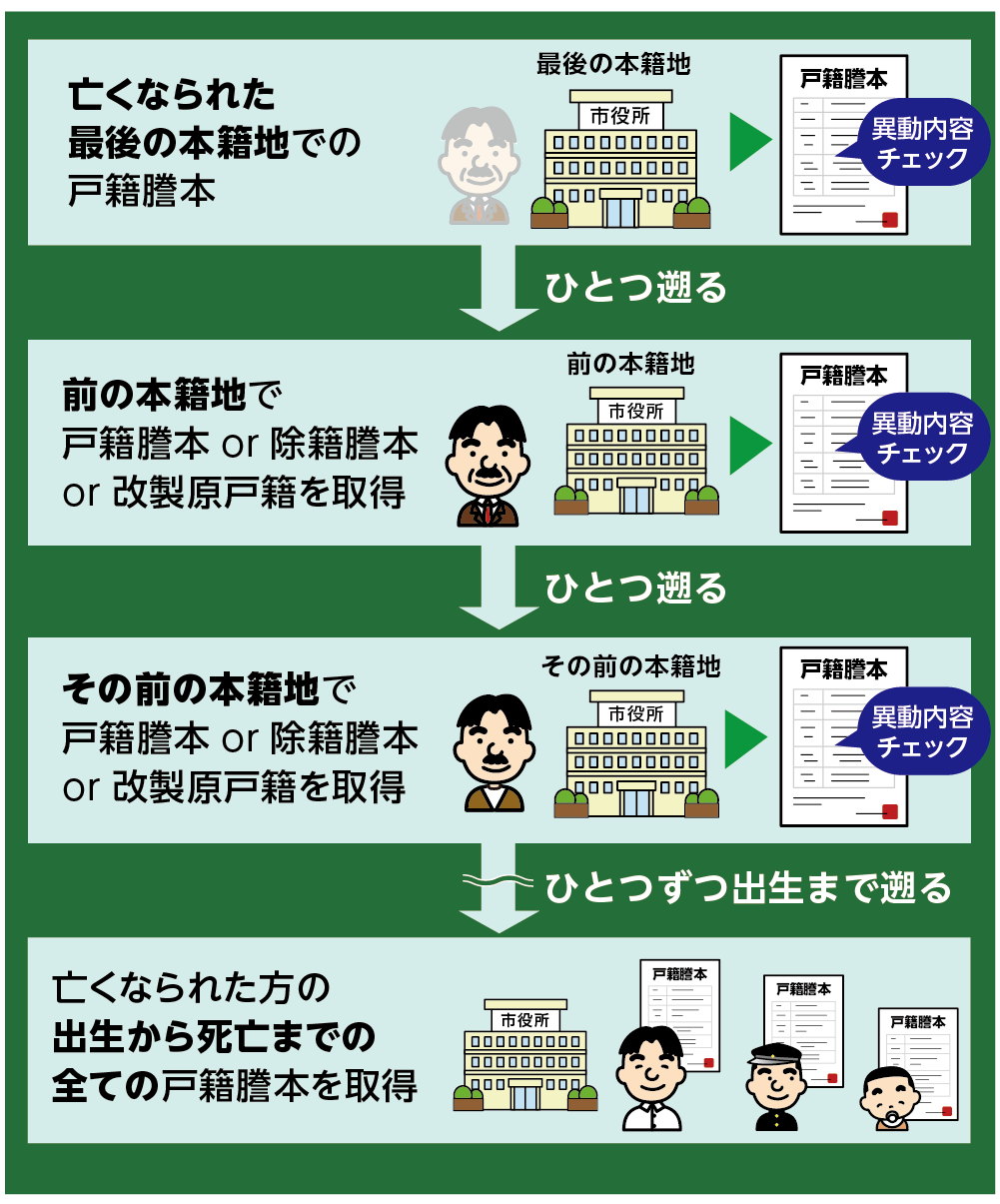

まずは、亡くなられた方の最後の本籍地で戸籍謄本(除籍謄本)を取得し、そこに記載されている異動内容を確認します。別の場所に本籍があったことを確認できたなら、その本籍地を管轄する役所でも謄本を取得しなければなりません。

このように細かく確認し、出生まで遡って、亡くなられた方のすべての戸籍謄本を取得していきます。戸籍は郵送でも取得可能です。

※戸籍の取り方について詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)

図2:相続関係説明図を作成するために必要な書類  図3:亡くなられた方のすべての戸籍謄本を取得する

図3:亡くなられた方のすべての戸籍謄本を取得する

2-2.ステップ②記載する情報の整理

亡くなられた方のすべての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えることができたら、戸籍謄本に記載されている内容を基に、それぞれの関係性を整理し、相続人(法定相続人という)を確定させます。

一人っ子だと思っていたのに、実は把握していない兄弟(姉妹)がいた、という事例も意外にありますので、戸籍謄本を正しく揃えて確認するということは、相続においてとても重要なことです。

2-3.ステップ③フォーマットを利用して作成

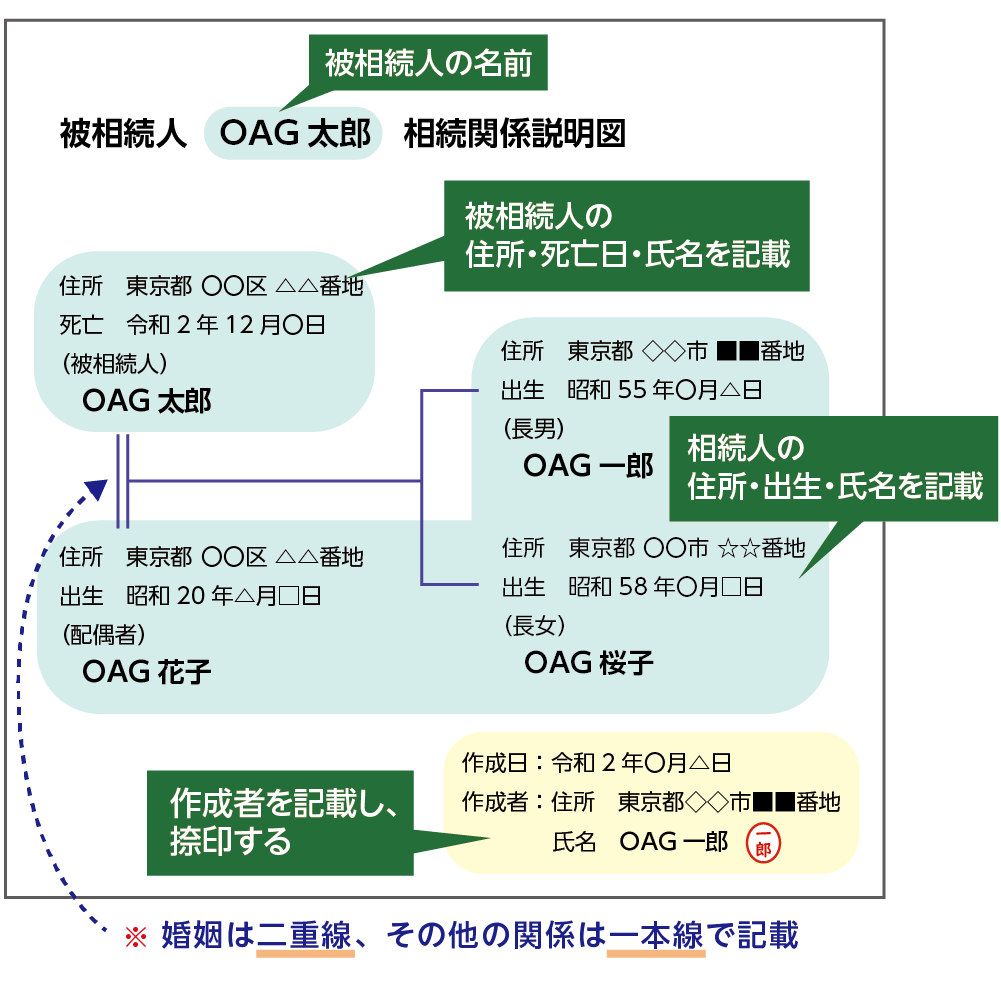

亡くなられた方と相続人の方の関係性をすべて整理することができたら、実際に相続関係説明図を書き進めます。

法務局のホームページには、相続人がお子さんのみの場合や、ご両親の場合など、様々なパターンの「相続関係説明図(法定相続情報一覧図という)」のフォーマットが掲載されています。

このフォーマットを利用して作成すると、とても簡単に作成することができます。

参考:法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

図4:相続関係説明図の書き方事例

3.相続関係説明図を作成する3つのメリット

相続関係説明図を作成するメリットは、相続人の関係性を一目で確認できるので、相続手続きがとてもスムーズに進められることです。

相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本は、原則、返却可能となります。 戸籍謄本の一式を手続きごとに用意するのは、枚数もかさばり、取得費の負担も重くなりますが、相続関係説明図を作成しておけば、戸籍謄本は1セット揃えるだけで手続きを順に進めることができます。

※保険金の手続きでは、戸籍の原本提出が求められる場合があります。

3-1.相続人が確定できる

亡くなられた方の戸籍謄本をすべて揃えて、相続人の関係性を明らかに示しているので、法定相続人が明確にできるメリットがあります。

再婚や、養子縁組、代襲相続など、相続人の数が多く、関係性が複雑であっても、相続関係説明図があれば、一目で把握することができます。

3-2.相続手続きがスムーズになる

手続きを担当する第三者の方が、相続の関係性を理解するには、非常に時間がかかります。

しかし、相続関係説明図を確認すれば、関係性が一目で理解でき、煩雑な相続手続きを効率的に進められるメリットがあります。

不動産の相続登記(名義変更)の手続きに限らず、銀行や有価証券の相続手続きや、相続財産をどのように分けるかを話し合う、遺産分割協議の際にも活用することができます。

3-3.戸籍謄本の原本が返却される

相続登記の手続きの際は、亡くなられた方と相続人の方の戸籍謄本が必要です。

しかし、相続関係説明図があれば、一度戸籍謄本の原本を法務局に提出する必要はありますが、確認が済んだら、後日戸籍謄本一式は返却してもらえます。

戸籍謄本一式を用意するのは、費用面でも負担があるので、原本を返してもらえることは大きなメリットです。

4.法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と非常に似たもので「法定相続情報一覧図」というものがあります。

記載内容はほぼ同じものですが、相続関係説明図は、戸籍謄本を基にご自身で作成した書面であり、公的な書類とはいえません。法定相続情報一覧図は、法務局に提出して記載に内容に間違えないことを証明(認証)してもらうので公的な証明書とみなされます。

※法定相続情報一覧図について詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

相続関係説明図とは、亡くなられた方と相続人の方との関係性が一目でわかる家系図のようなものです。

必要な書類を揃えることができれば、ご自身だけで簡単に作成することができます。

相続関係説明図と似たもので「法定相続情報一覧図」というものがあります。書類の内容はほぼ同じですが、法定相続情報一覧図は、法務局に提出して認証をうけるので、公的な証明書とみなされ、信頼性がより高まります。

相続関係説明図を作成するには、まず、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。次に、取得した戸籍謄本を基に、亡くなられた方と相続人の方との関係性を整理し、法定相続人を確定し、一覧図にします。

法務局のホームページには、定型フォーマットがいくつか準備されているので、活用すればより簡単に、間違いなく作成することができますね。

相続関係説明図は、相続手続きにおいて、必須書類ではありませんが、煩雑な相続手続きをスムーズに、効率 よく進めるメリットがあるので、ご準備されることをお勧めいたします。