遺言書が「無効」と判断されるケースとは?具体例と相続の進め方

- 遺言

「亡くなられたお父さまが生前に残した遺言書が見つかり、「父は私たちのことを考えて、遺言書を作ってくれていたんだ」と感じる一方で、

見つかった遺言書は手書きの自筆証書遺言書で、内容や形式に不備があるように思われる。

「この遺言書は法的に効力がないかもしれない…どうすればいいんだろう?」と不安に感じるのは当然です。

遺言書にはいくつか種類があり、また法律で定められた書き方があります。

本記事では、亡くなられた方が作成した遺言書が法的に無効となるケースとはどういうものか、そして無効であっても遺言書通りの相続を実現できるのかについて詳しくご説明します。

図1:遺言書が無効だったら・・・

目次

1.遺言書が「法的に無効」と判断される2つのケース

遺言書にはいくつかの種類があります。

①公証役場へ出向き公証人のもとで作成する公正証書遺言

②ご自身の直筆で書く自筆証書遺言

③遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明してもらう秘密証書遺言

です。

これらの遺言書が種類にかかわらず「法的に無効」であると判断される要因は大きく2つあります。

それは、次の2点です。

・遺言書に代理人や他人の意見が入っているもの

・作成時に認知症などで遺言能力が無かった場合

これら2つの要因についてご説明します。

図2:遺言書の内容が「無効」とみなされる2つのケース

1-1遺言書に代理人や他人の意思が反映されている場合

遺言書を作成する方を「遺言者」と言います。遺言者が望んでいた内容とかけ離れた遺言書であったり、他の人から書くように指示されて作成した遺言書などは、無効とみなされる可能性が高いと言えます。

しかし遺言書の内容が無効であると立証することは、かなり難しいことです。生前に遺言者が話していた内容と遺言書の内容がまったく異なっていた、または一部の相続人が望んでいた内容がそのまま記載されていたというケースは、疑わしい遺言書と言えるかもしれません。

1-2.作成時に認知症などで意思能力がなかった場合

遺言書を作成した時期が、認知症などの病の影響から、正しい判断をする能力(遺言能力)が無い状態であったと立証できる場合は、その遺言書は無効となります。作成当時の病院のカルテや介護記録などで証明することができます。

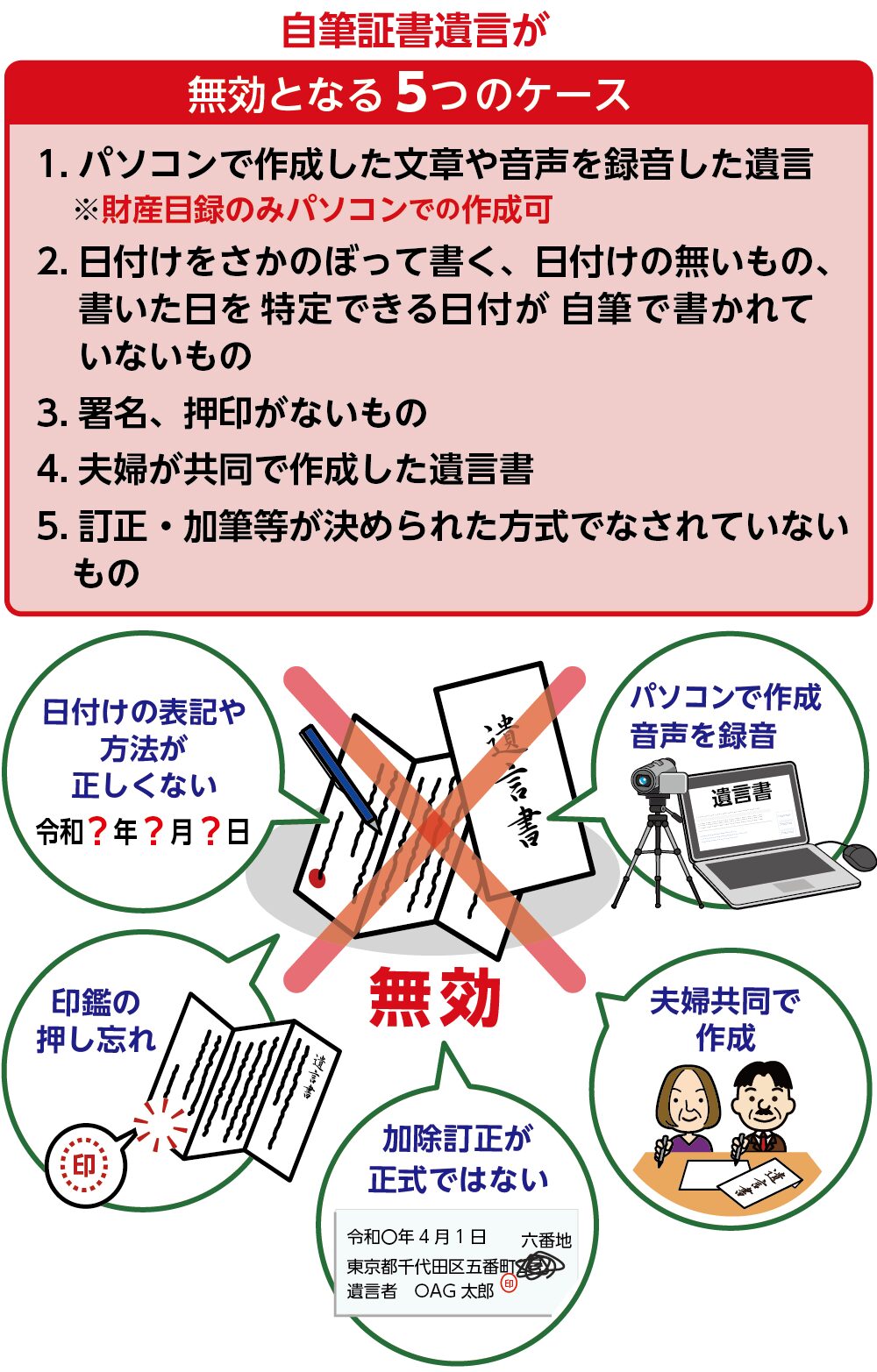

2.自筆証書遺言が無効となる5つのケース

法的に無効となる可能性が高いのが、亡くなられた方が直筆で書いた自筆証書遺言書です。自筆証書遺言は、全文を遺言者の直筆で書くことが求められ、筆跡によって遺言者本人の意思であると判断されます。

内容ではなく、主に書き方の不備によるものです。ここでは、自筆証書遺言が無効となる5つのケースを紹介します。

また、自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合、その遺言書は家庭裁判所で「検認」の証明を受ける必要があります。ただし、検認は遺言書の偽造や変造を防ぐ手続きであり、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

2-1.パソコンで作成したものや録音した遺言は無効

自筆証書遺言書は、その名のとおり遺言者がすべて直筆で書かなくてはなりません。パソコンを使って作成したり、音声を録音した遺言は、遺言書としてみとめられません。

法改正に従って、2019年1月以降に作成された遺言書は、添付する財産目録のみパソコンで作成することが認められました。また、登記簿謄本のコピーや預金通帳のコピーを添付することも認められ、財産目録だけであれば、代筆でもよいことになりました。ただし、添付した財産目録にはすべてのページに、遺言者の署名・捺印が必要となります。遺言書の本文は、遺言者の直筆でなければならないことは変わりません。

2-2.日付・署名・捺印がない遺言書は無効

遺言者が遺言書を作成した日付、および署名が直筆で記されていないものは無効となります。また、自筆証書遺言書の押印については、実印でなくてもかまいませんが、押印自体がなければその遺言書は無効となります。

2-3.共同で作成した遺言書は無効

遺言者が遺言書を作成した日付および署名が直筆で記されていない場合、その遺言書は無効となります。また、自筆証書遺言書の押印については、実印でなくてもかまいませんが、押印自体がなければその遺言書は無効となります。

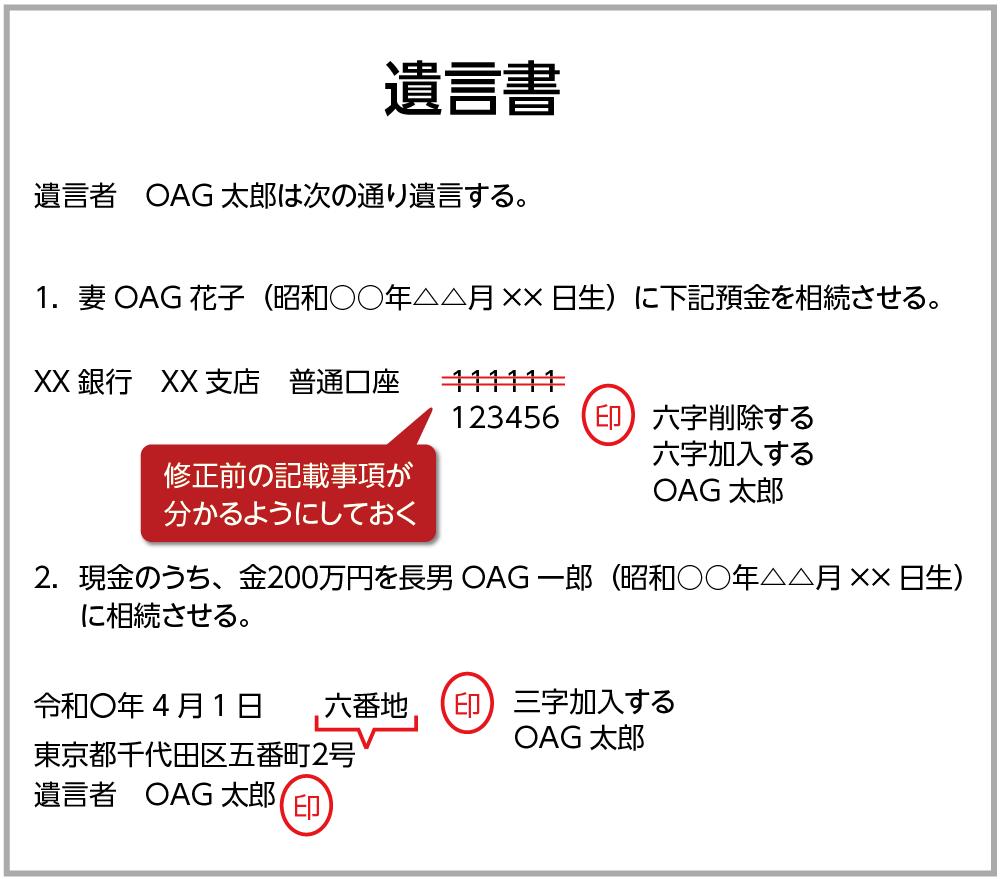

2-4.決められた方式でない訂正・加筆は無効

正・削除・加筆が生じた場合、無効とならないよう、下記のように定められた方式で行う必要があります。

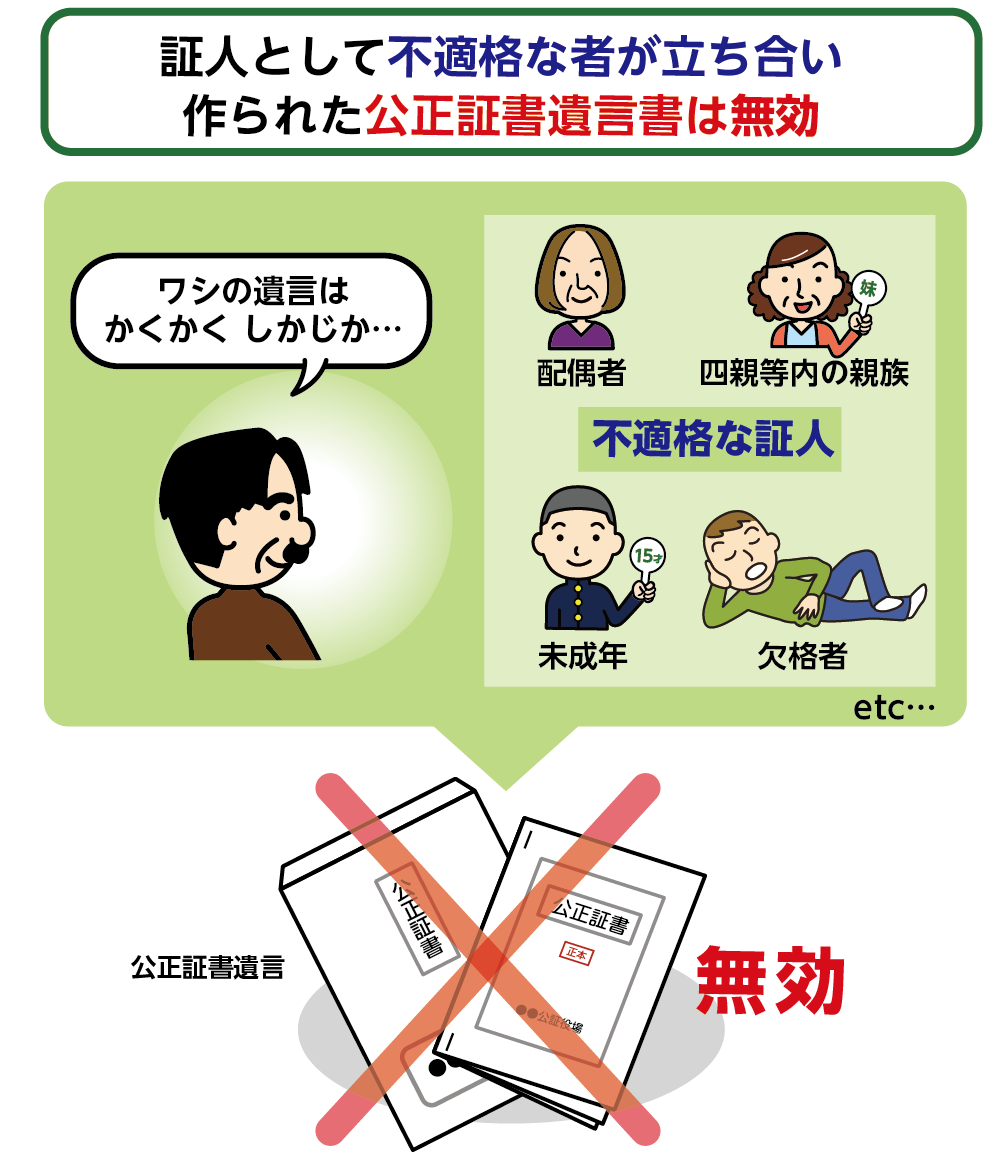

3.不適格者が証人となって作成した公正証書遺言書は無効

公正証書遺言書とは、遺言者が公証役場(出張対応も可能)で2人の証人の立会いのもとに作成される遺言書のことです。公証役場では、言葉(表現)の正確さに重点を置き、細かく確認されますが、財産の分け方に関する正当性などについての判断は一切行いません。

公正証書遺言は、公証人という専門家が作成するため、様式に不備が生じることはほとんどありません。しかし、証人として不適格な人物が証人となり作成された場合、その公正証書遺言は無効となります。

不適格者には、未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族、法的に欠格とされる者、公証人自身の配偶者や四親等内の親族、公証役場の職員などが含まれます。証人は公正証書遺言に署名・捺印を行う重要な役割を担います。

図5:公正証書遺言書が無効となるケース

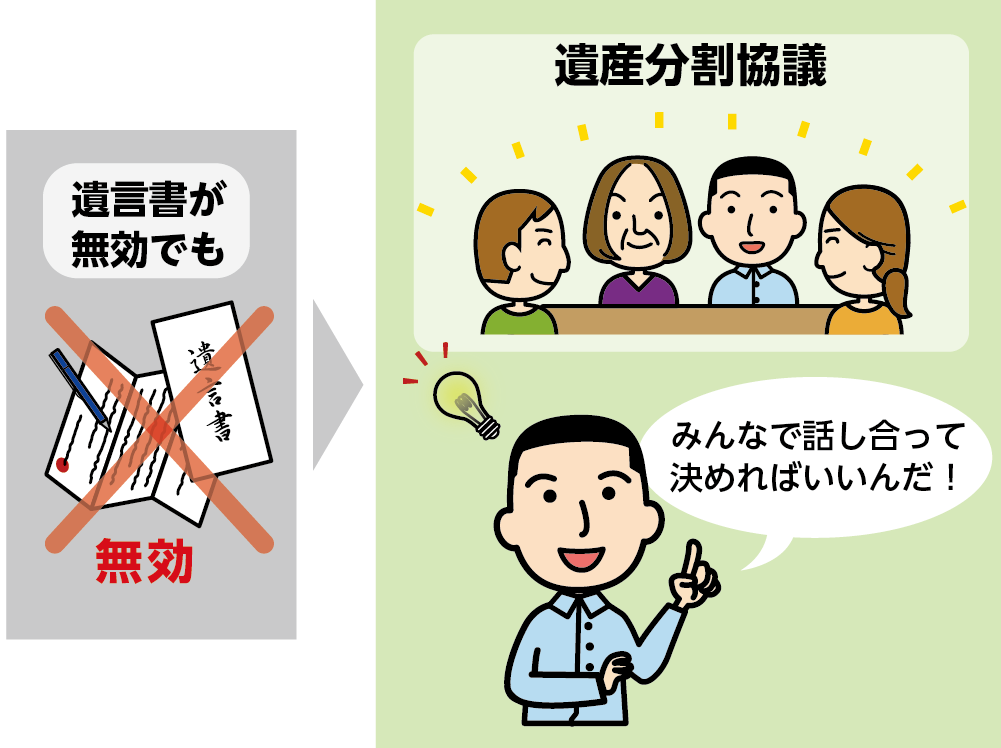

4.無効な遺言書を尊重するかは相続人の判断

遺言書に様式などの不備があるために、たとえ法的には無効とみなされても、遺言書自体がまったく意味のないものとなるわけではありません。

4-1.遺産分割協議で遺言書の内容を活かす

法的に無効とされる遺言書でも、相続人全員が同意すれば、その内容に沿った相続が可能です。その場合、遺産分割協議書を作成すれば、手続きを進めることができます。

また、本来であれば遺言書には、亡くなられた方のすべての財産に関する内容が記載されているはずですが、遺言書に記載されていない財産や、分け方が曖昧な財産がある場合でも、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に同意すれば、問題なく相続ができます。

図6:相続人全員の同意で遺言書の内容は実現できる

4-2.遺言書無効確認訴訟では相続問題は解決しない

無効とされる遺言書でも、尊重したい相続人がいる一方で、納得できない相続人がいれば、その実現は困難です。無理に同意を求めるとトラブルの原因となり、関係悪化につながる可能性があります。

話し合いでまとまらない場合は、「遺言書無効確認訴訟」に発展することもあります。しかし、この訴訟は遺言の有効・無効を判断するものであり、遺産分割の問題は解決しません。遺言が無効とされた場合、相続人全員で再度遺産分割協議を行う必要があります。

5.まとめ

内容そのものが無効と判断される遺言書や、様式の不備で無効とみなされる遺言書など、無効となる要因はさまざまですが、亡くなられた方の思いが込められた遺言書であれば、その思いを尊重し、相続人全員が納得できる範囲で改めて遺産分割協議書として整えることができれば、相続手続きを進めることができます。

しかし、1人でも納得しない相続人がいれば話し合いは難航し、トラブルが長引くほど解決が難しくなります。早期解決を目指し、場合によっては税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。