【遺産分割協議書の5つの提出先】手続きの内容と提出期限を解説

- 相続手続き

「遺産分割協議書が相続手続きで必要だと聞いたが、提出先はどこだろうか?」

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が遺産の分け方について合意した内容をまとめた書面です。誰がどの財産を相続するのかを対外的に証明することができます。預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きを行う際には、相続トラブルを回避するために遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書は法的に必ず作成しなければならないものではありませんが、複数の相続人で遺産分割協議を行なった場合は作成することをおススメします。

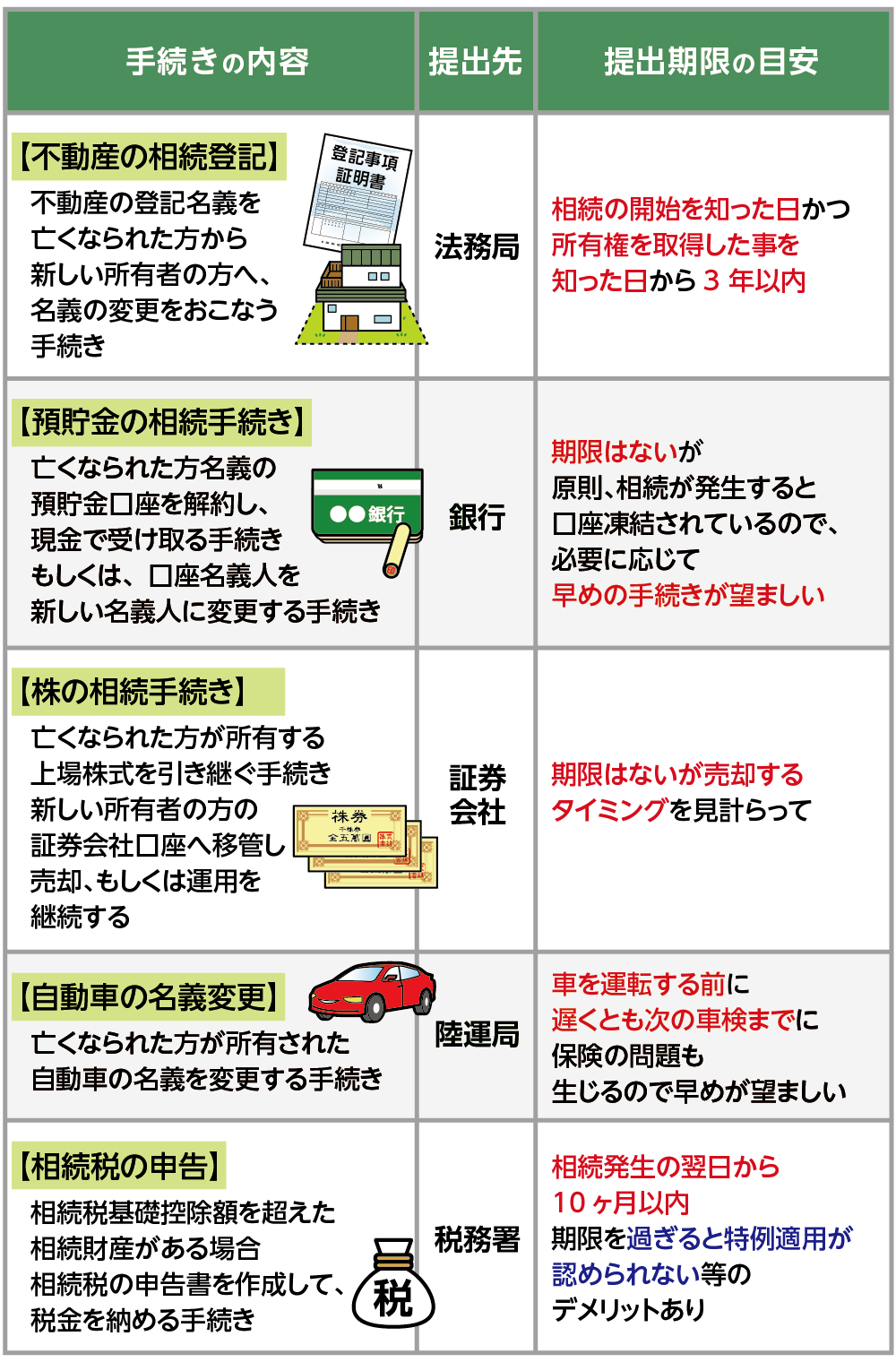

本記事では、遺産分割協議書の主な5つの提出先と提出期限の目安についてご説明いたします。まずは一覧をチェックしてから、必要な手続きの提出先をご確認いただければと思います。

目次

1.遺産分割協議書の5つの提出先

遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合い、同意した内容をまとめた書面です。相続人全員の署名と実印の押印が必要となります。

遺産分割協議書は、法的にも有効なものです。分割内容に関して相続人全員が納得していることを対外的に証明することができるため相続手続きがスムーズに進みます。作成しておくと、後々の相続トラブルを防ぐ効果もあります。

主な相続手続きの内容から、提出先と提出期限の目安を確認してみましょう。

※遺産分割協議書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

1-1.【法務局】不動産の相続登記

相続登記とは、亡くなられた方が所有していた不動産の名義を相続した方へ変更する手続きです。相続登記は、法務局に申請書類を提出することにより行います(オンライン申請も可能)。法定相続分通りに相続登記する場合は、遺産分割協議書は不要です。遺産分割協議の結果、法定相続分と異なる割合で登記する場合は、遺産分割協議書は必ず提出が必要になります。相続登記は令和6年4月1日より義務化されました。相続の開始かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。

※不動産の名義変更について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

1-2.【銀行】預貯金の払戻しまたは名義変更

銀行所定の「相続届」に相続人全員の署名と実印の押印をすれば、遺産分割協議書の提出がなくても払戻しまたは名義変更の手続きをすることは可能です。遺産分割協議書がある場合は、提出を求められます。

遺産分割協議書を提出することで、銀行所定の用紙には相続する方の署名と実印のみで手続きすることができますので、取引銀行が複数ある場合などは大幅に手続きの手間を省くことができます。銀行の手続きに期限はありませんが、口座が凍結された後は、速やかに手続きすることをおススメいたします。

※銀行の相続手続きについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

1-3.【証券会社】株の名義変更

株式の相続手続きをする際も、遺産分割協議書の提出が必要です。提出先は、株式口座を開設している証券会社になります。

株式を相続した際の名義変更には期限はありませんが、手続きをしなければ、株を売却したり、配当金を受けとることができなくなります。株の相続手続きは、相続した方が株式口座をお持ちでない場合、口座開設の手続きから始まります。また、相続税の申告が必要な場合は相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となりますので、早めに手続きすることをおススメいたします。

※株式の名義変更について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

1-4.【陸運局】自動車の名義変更

自動車の名義変更をするときは、原則として遺産分割協議書が必要になります。

普通自動車で、査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書を提出しなくても構いません。陸運局ホームページで「遺産分割協議成立申立書」という書面をダウンロードして、相続する方だけが必要事項を記入すれば済みます。また、軽自動車の場合も、遺産分割協議書は不要です。

提出先は、新所有者の住所地を管轄する陸運局です。提出期限は特にありませんが、自動車保険に加入する、車検を通すなどの状況であれば、速やかに手続きをおこなってください。

※自動車の名義変更について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

1-5.【税務署】相続税の申告

相続税の申告が必要な場合は、税務署に遺産分割協議書の提出が必要です。相続税の申告期限である相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えるときにかかります。相続が発生した方すべてにかかるものではありません。まずは、相続人と相続財産の総額を把握して相続税申告の要不要を確認しましょう。

また、相続税を減額できる特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付して提出し、特例適用前の税額を仮で納める必要があります。申告期限後3年以内に遺産分割が完了して、申告することで特例の適用を受けることができます。この更正の請求の期限は、分割の日の翌日から4ヶ月以内です。

【相続税を減額できる特例】

①配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続または遺贈によって取得した財産のうち法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。

②小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方が居住していた土地や事業をしていた土地について、一定要件を満たせば、80%または50%まで評価額を減額することできるという制度です。

※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

※小規模宅地等の特例について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2.遺産分割協議書の作成と提出が必要ないケース

以下の3つのケースでは、遺産分割協議書の提出は必要ありませんので、作成も不要です。

ケース①:相続人が1人しかいない

遺産分割する必要がなく、すべての財産を引き継ぐことが明らかなため、提出は不要です。

ケース②:有効な遺言書が残されている

すべての相続財産に関し、引き継ぐ方が明確な遺言書があり、遺言書の通りに引き継ぐ場合は遺言書の提出のみで構いません。

ケース③:法定相続分通りに遺産分割する

法定相続分どおりに遺産分割を行う場合、不動産の相続登記や相続税申告などの手続きを行う際に、遺産分割協議書を提出する必要はありません。しかし、相続人が複数いる場合は、トラブルを回避するためにも作成することをおススメいたします。

3.遺産分割協議書は原則として原本を提出

遺産分割協議書は原則として原本の提出が求められます(相続税申告のみコピーの提出可)。遺産分割協議書は提出先の数分を作成する必要はありません。相続登記や金融機関における払戻しや名義変更は、「原本還付」の希望を伝えれば返却してもらうことができます。

4.まとめ

遺産分割協議書は、相続人同士で話し合い、合意した分割内容を明らかにする書面です。相続の手続きでは、対外的に誰が何を相続したのかを証明できる書面となります。

提出先は法務局(不動産の相続登記)、金融機関(預貯金や株式の相続手続き)、陸運局(自動車の名義変更)、税務署(相続税申告)となります。名義変更は特に期限が設けられていないものもありますが、早めに手続きをすることをおススメいたします。

また、相続税の申告が必要な方は、相続開始から10ヶ月という期限がありますので、それまでに遺産分割協議書を作成するようにしましょう。遺産分割協議書が必要な手続きや提出先を把握して、スムーズに手続きを進めていただければと思います。