貸金庫の中身は相続財産となり相続税の対象!貸金庫の開け方を4STEPで解説

- 相続手続き

「貸金庫の中身も相続の対象になるのかしら」

亡くなられたお父さまが貸金庫を利用していたことが分かり、貸金庫をどのように相続すれば良いのかご心配のことでしょう。貸金庫は原則として契約者ご本人しか開けることができません。契約者が亡くなられた後は、貸金庫の中身は相続財産となることから、原則として相続人全員の同意のもとで開けなくてはなりません。

本記事では亡くなられた方が契約していた貸金庫を相続時に開扉する方法について詳しくご説明します。

目次

1.貸金庫の中身は相続財産のためすぐに確認する

貸金庫には保険証書や預金通帳などの相続財産が入っている可能性があります。貸金庫の開扉に期限はありませんが、貸金庫の中身を確認しないと相続手続きが進められないことから、最優先での手続きが必要となります。

貸金庫の利用料は正式に解約が終わるまで継続しますので、契約状況を把握しましょう。

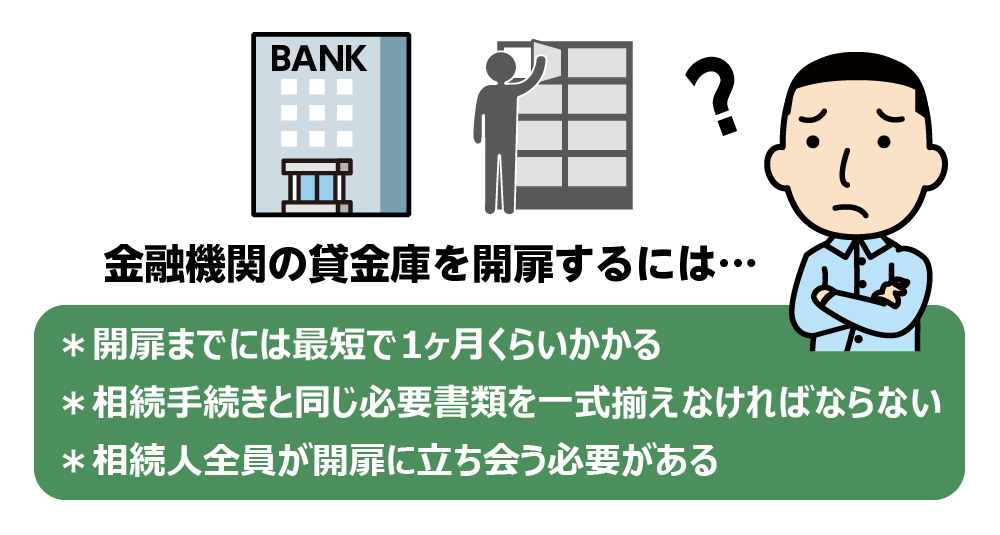

図1:貸金庫を開ける手続きは難しい

1-1.貸金庫の中身は相続税の対象

貸金庫の中身は相続税の対象です。相続財産が入っていた場合は、開扉する前に遺産分割協議がまとまっていても、やり直しになります。相続税の申告が必要な方は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が申告の期限になります。

1-2.相続放棄の期限は3ヶ月

亡くなられた方に債務が多く、相続放棄を検討している場合の相続放棄の期限は、一般的には亡くなられた日から3ヶ月です。書類を収集する時間を含めると、申請から実際に貸金庫を開けるまでに1ヶ月ほどの日数を要する場合がありますので、早期の開扉をおススメいたします。

1-3.遺言が入っていたら遺言内容を優先

遺言は亡くなられた方の最後の意思であるため法定相続に優先します。貸金庫に有効な遺言書が入っていた場合は、遺言内容に従って遺産相続します。相続手続きを開始する前に遺言書の有無を確認する必要があります。

2.貸金庫を開ける4ステップ

金融機関は契約者が亡くなられた事実を知ると、口座と同様に貸金庫も凍結します。貸金庫に遺言がなければ、貸金庫の中身は相続人全員の共有財産になります。相続人全員の同意を得ずに中身を取り出すことは、大きなトラブルの要因となりますので避けましょう。

次の4つのステップに沿って、手続きを進めます。

ステップ①:相続人全員の同意を得る

ステップ②:金融機関に電話をして訪問日を予約

ステップ③:必要書類の収集

ステップ④:貸金庫の開扉・解約手続き

2-1.ステップ①:相続人全員の同意を得る

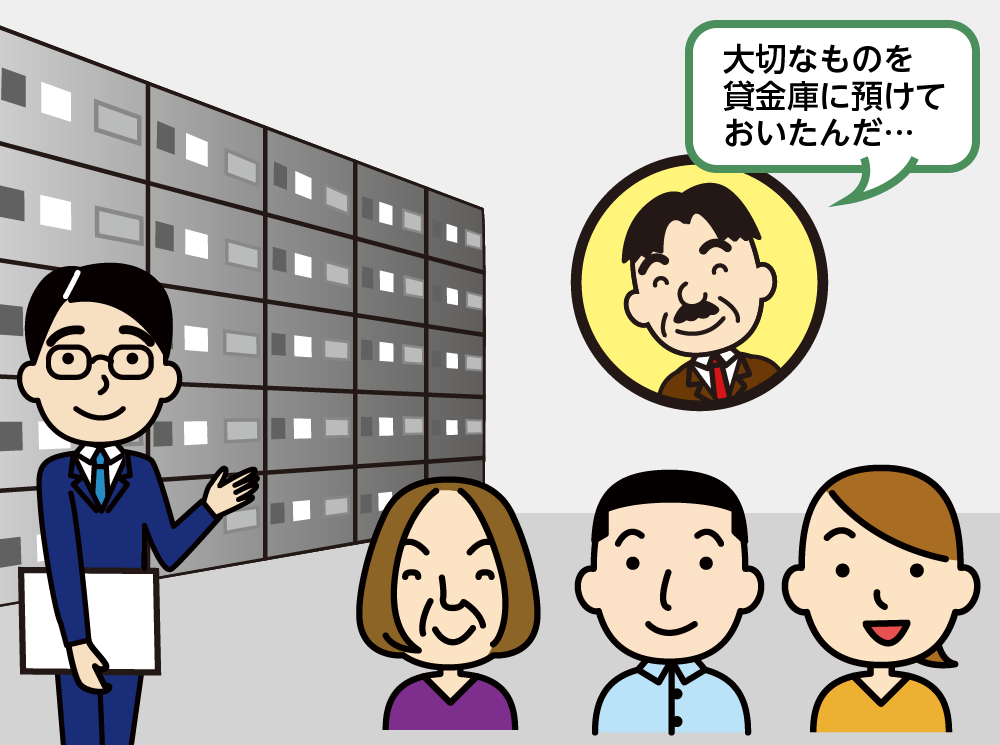

貸金庫を開ける際は、原則として相続人全員の同意のもとで立ち会いが必要です。契約者が代理人を定めている場合は代理人が貸金庫を開けることができますが、亡くなられた後は代理人であっても、開けることができません。

相続人が遠方に住んでいる場合や、高齢のため外出が困難であるなどの理由で立ち合うことができない場合は、委任状を提出すれば開扉することができます。ただし、相続人のひとりが代表者として貸金庫の開扉の手続きを行う際に、金融機関から公証人の立ち会いを求められることがあります。中身の記録を公正証書(事実実験公正証書という)として記録に残すことにより、相続人同士のトラブルを防止するためです。

2-2.ステップ②:金融機関に電話をして訪問日を予約

貸金庫の開扉には相続人全員の立ち会いが必要なことから、皆さんの都合が合う日程を決めて訪問日の予約を取ります。貸金庫を開扉できる時間は、窓口の営業時間の中で金融機関から指定される場合が多いです。数週間後でなければ予約がとれないこともありますので、早めに連絡しましょう。

2-3.ステップ③:必要書類の収集

基本的な必要書類は表1のとおりです。なお、鍵を紛失していた場合は再発行費用が別途かかります。最近は貸金庫も暗証番号(パスワード)認証で開扉できる全自動型貸金庫などもあります。貸金庫の形態によっては必要書類が変わることもありますので、念のため詳細については金融機関へご確認いただくと安心です。

表1:亡くなられた方の貸金庫を開ける際の必要書類

| 必要書類 | 取得場所 | |

|---|---|---|

| 1 | 亡くなられた方の除籍謄本 | 亡くなられた方の本籍地の市区町村役場 |

| 2 | 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |

| 3 | 相続人全員の印鑑証明書 | 住民登録地の市区町村役場 |

| 4 | 各金融機関所定の書類(相続手続依頼書など) | 取引金融機関 |

| 5 | 貸金庫の正鍵またはカード | 亡くなられた方のご自宅 |

| 6 | 立ち会いする相続人の実印 | 相続人が保管 |

2-4.ステップ④:貸金庫の開錠・解約手続き

相続人全員の立ち会いのもと、貸金庫を開錠し中身を持ち帰ります。貸金庫の継続契約は可能ですが、大抵の場合は解約の手続きを進めることになります。解約日までに発生した利用料の清算が必要です。

遺言が作成されていることが明らかな場合で、遺言執行者が指定されており、開扉する権限が与えられていれば遺言執行者が開錠手続きを行うことができます。

開扉に関してお困りの場合には司法書士や弁護士などの専門家へご相談されることをおススメします。

※遺言執行者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図2:相続人全員の立会いのもと貸金庫が開けられる

3.貸金庫に入っているケースが多いものとその相続方法

貸金庫に保管されているケースが多いものと、貸金庫で見つけたものの相続方法についてご紹介します。金融機関によっては、貸金庫に預けてよいものを定めている場合があります。

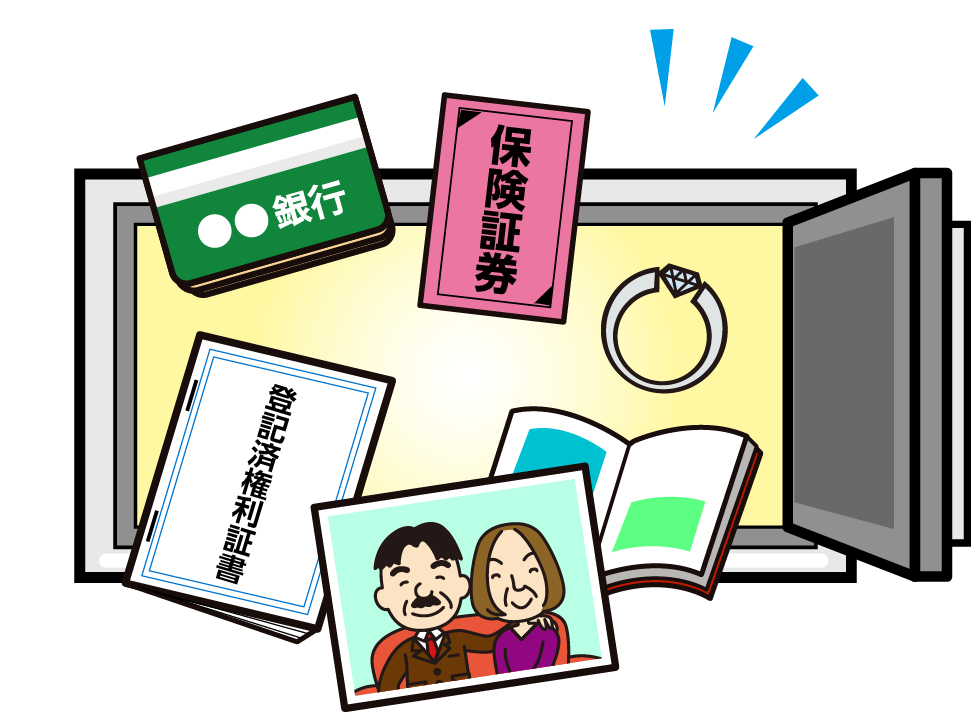

図3:貸金庫の中身

3-1.預金通帳

預金通帳が入っていた場合は、まずは記帳内容を確認します。金融機関に残高証明書を発行してもらいましょう。残高が確認できれば分割対象財産に含めます。遺産分割協議が完了したら、相続手続きを行います。

※預金の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-2.不動産関係の書類

不動産の権利証が保管されていることもあります。念のため法務局で最新の登記情報を確認し、亡くなられた方の所有と確認できれば、分割対象財産に含めます。相続する人が決まったら相続登記(所有権の名義変更)を行います。

3-3.保険証券

保険証券が入っていた場合は、指定された受取人が手続きをします。受取人が指定された保険金は分割対象の財産には含まれませんが、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた場合は相続税の申告と納税が必要となる場合がありますので注意が必要です。

保険金は契約のパターンで課税される税金が異なりますのでご不安な場合は税理士に相談しましょう。

※生命保険契約について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-4.貴金属、宝石

貴金属等が見つかった場合には、それぞれの価値を確認します。金であれば亡くなられた日の価格で評価をします。貴金属や宝石については、その評価額が分からず分割対象財産とすべきか判断しかねるので、迷った場合は専門の買取業者等に査定してもらうのも一つの方法です。評価額が5万円以下のようなものであれば、分割対象というよりは形見として引き継ぐという考え方ができます。

3-5.アルバム、思い出の品

亡くなられた方が大切に保管しておきたかった形見の品です。その思いを大事に受け継ぎましょう。

4.さいごに

貸金庫はできる限り早めに開扉した方がよい理由をご理解頂けましたでしょうか。

実際のところは開扉してみないと何が預けられているか分からない方もいらっしゃるでしょう。貸金庫には、預金通帳や有価証券の証書などの相続財産や遺言書だけでなく、負債に関する契約書類などが保管されているかもしれません。

相続税の申告や相続放棄の判断には期限があります。すでに手続きを終えてしまった後に貸金庫の存在が分かった場合には、相続手続きのやり直しといった事態にもなり兼ねません。

貸金庫の開扉は、最優先事項として手続きを進めて頂き、亡くなられた方が大切に保管されていたものを早めにご確認いただければと思います。