不動産を共有名義で相続するとトラブルに!最善の遺産分割方法とは

- 不動産

「相続財産は不動産しかないから、相続人全員の共有名義として相続しよう」と皆さんで話し合われているところかもしれませんね。

共有名義とは、ひとつの不動産に対して複数人を所有者として登記を行うことです。

とりあえず共有名義にしておけば不動産を平等に分けることができるから問題はないだろう・・・と考えていらっしゃるのではないでしょうか。

不動産を共有名義で相続するとトラブルにつながる可能性が高くなります。

本記事では、不動産を共有名義で相続することのリスクと、不動産の共有名義を回避する方法について詳しくご説明いたします。話し合いの参考にしていただければ幸いです。

目次

1.不動産を共有名義で相続することはおススメできない

亡くなられた方の不動産を平等に相続するのは難しいです。単純に相続割合で土地を分割しても価値は公平になりません。たとえば兄弟姉妹の相続人3人が土地を3等分して相続したとしても価値は同じではありません。道路に面している角地の方が価値は高くなるなど、その土地の形状や利用状況によって価値は決まります。

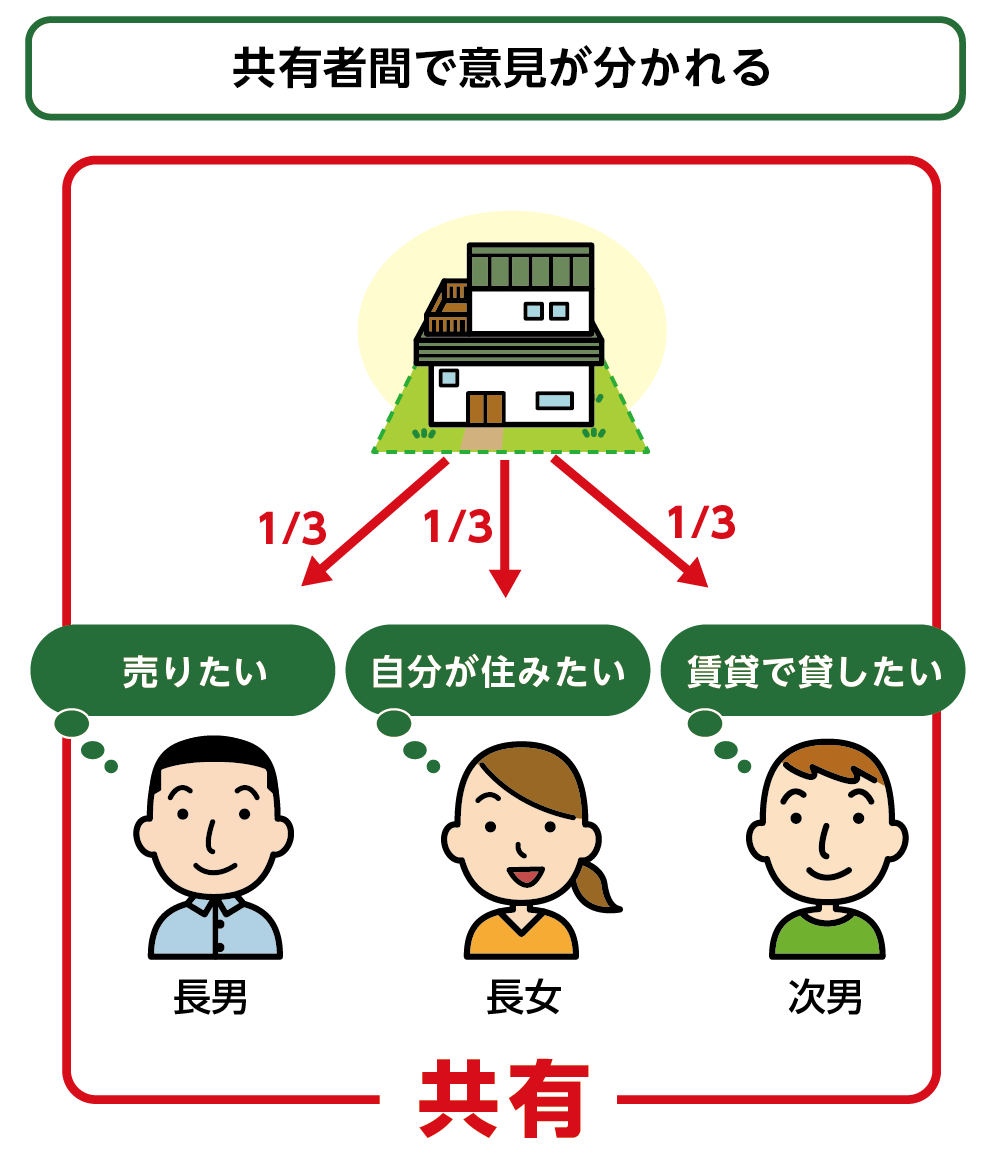

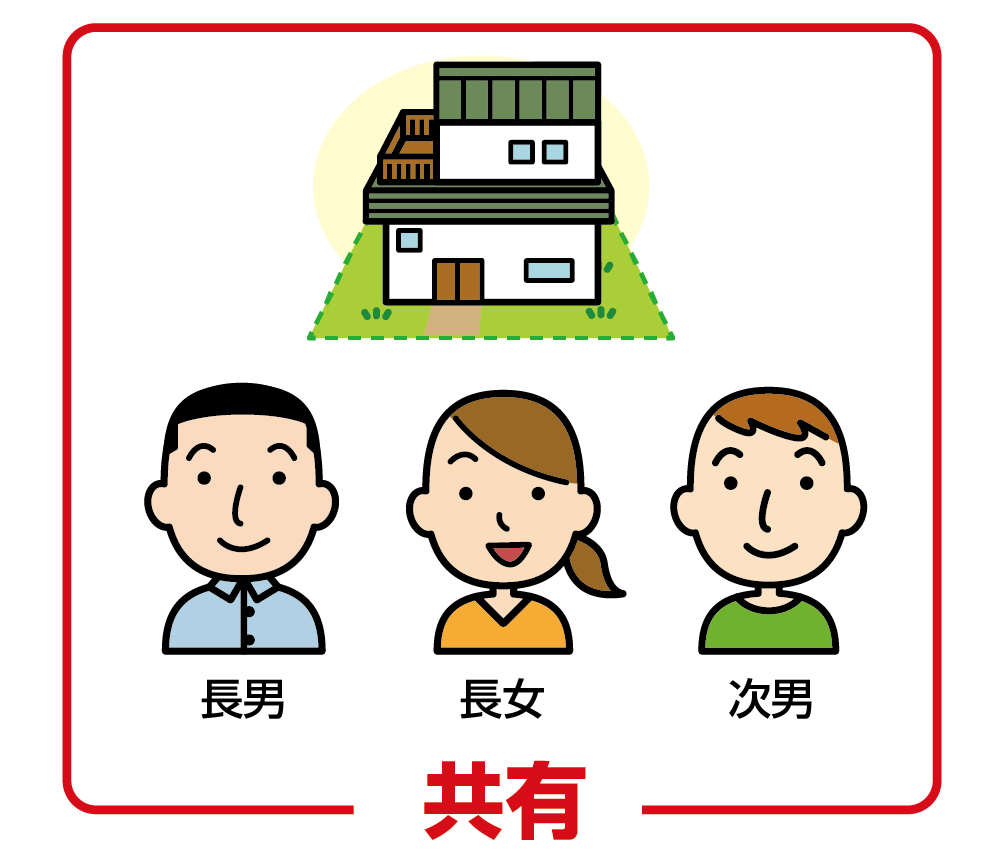

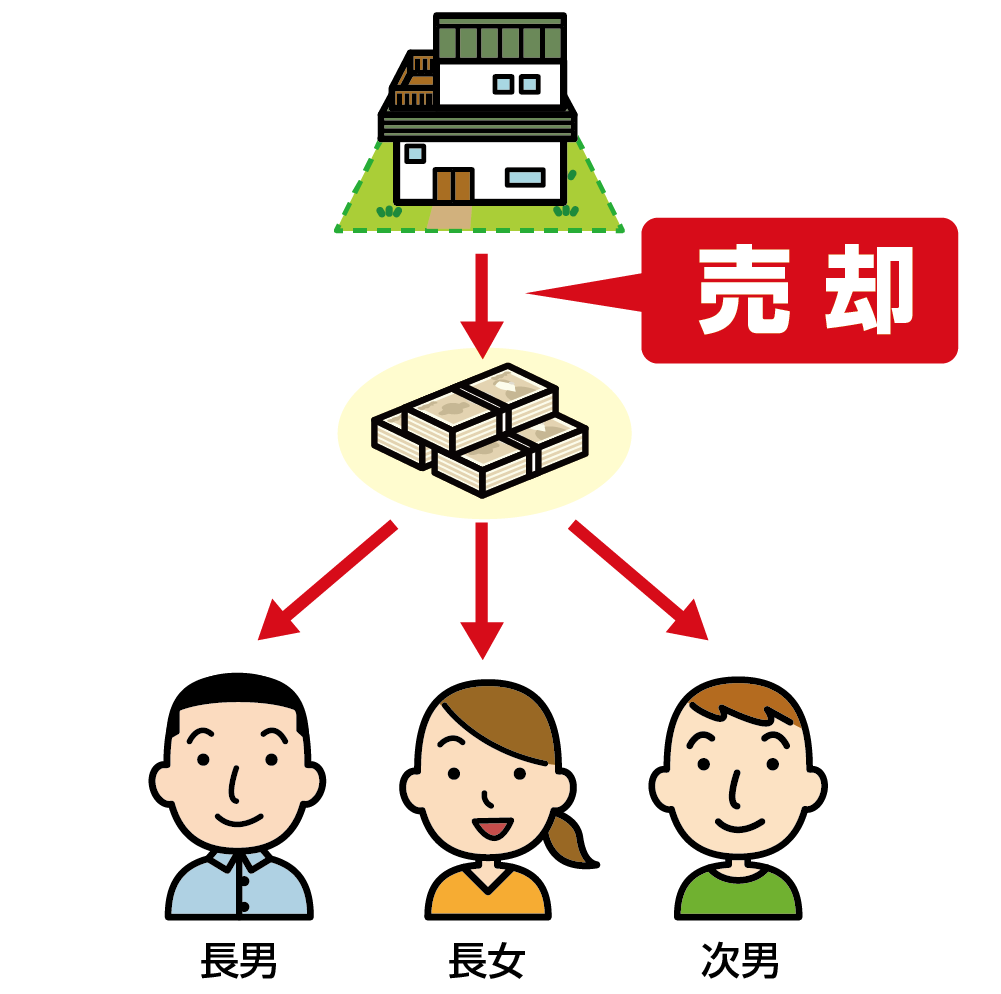

「共有名義の相続」とは、亡くなられた方の不動産を複数の相続人で所有することです。不動産が相続財産の大半を占めており、現預金はほとんどないという場合は、共有名義で相続すれば不動産を平等に分けることができます。兄弟姉妹の相続人3人が持分(所有権)を1/3ずつ相続するケースです。

ただし不動産を共有名義で相続することはおススメできません。分けられない不動産を複数人で所有した場合、今は良好な関係でも、将来的に売却するときなどに意見の相違からトラブルになる可能性があります。

次章より不動産を共有名義で相続するリスクについて解説いたします。

図1:「共有名義の相続」とは亡くなられた方の不動産を複数の相続人で所有すること

2.不動産を共有名義で相続する3つのリスク

不動産を共有不動産で相続するリスクは、下記3つです。

- 不動産の売却や活用が進まない

- 共有者に相続が発生すると持分がさらに細分化される

- 固定資産税や維持費の負担に関するトラブル

2-1.共有者の同意が必要なため売却や活用が進まない

不動産を共有名義にすることの一番のデメリットは、売却や賃貸借の際に、共有者全員の同意が必要になることです。不動産の大規模なリフォームや建て替えを行う場合にも共有者全員の合意を得なければなりません。

不動産を売却する際に共有者のうち一人でも反対する方がいると、共有不動産の活用が進まないことがあります。

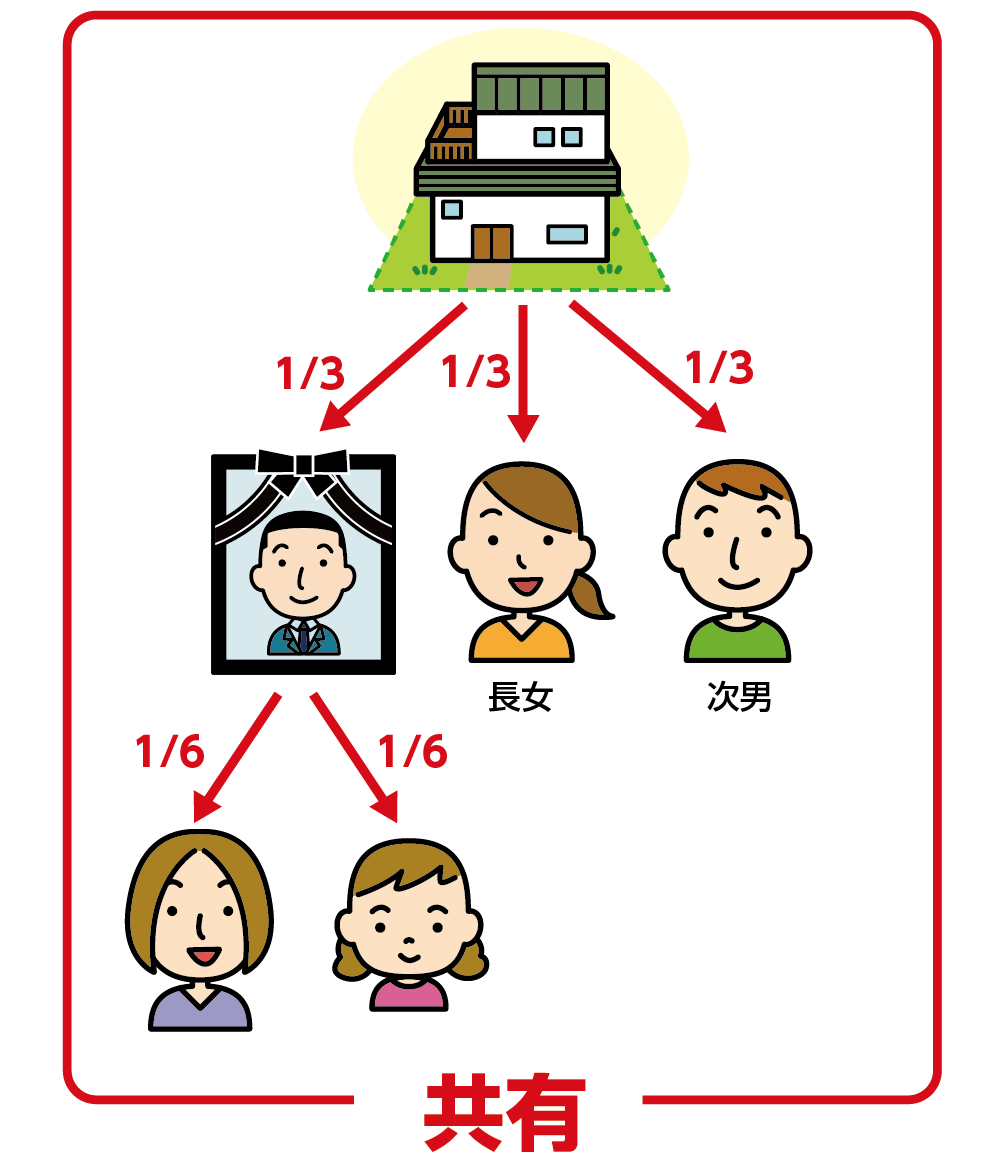

2-2.共有者に相続が発生すると権利関係が複雑化する

共有者が亡くなり、次の世代の相続人が複数人いた場合は、さらに共有者が増えることになります。共有名義の権利関係が複雑化していくと、不動産売却時などに共有者全員の合意が取れずにトラブルが発生するリスクが高くなります。

【事例1】

相続財産がお父さま名義の不動産だけで、長男、次男、長女の3人で法定相続分通りの1/3ずつ共有名義にした場合、共有者の1人である長男が亡くなると、長男の持分を長男の配偶者とお子さんがそれぞれ半分ずつ(全体における持分は1/6=1/3(長男の持分)×1/2(法定相続分))相続することになります。新たに共有者となる配偶者とお子さんと意思疎通を図らなければ、不動産の売却などはできません。

図3:共有者に相続が発生すると持分が細分化する

2-3.維持管理費の負担割合や清算時にトラブルになる

共有不動産の固定資産税や維持管理費は、原則として共有者の持分割合に応じて負担します。共有者のうち1人の方がその不動産に住んでいる場合は、持分割合に関係なく不動産全体を使用することが認められますので、他の共有者が費用負担に対して納得がいかないケースもあるでしょう。

また、固定資産税や維持管理費の支払いが滞る共有者がいるとトラブルになるリスクがあります。

3.不動産の共有名義を回避する方法

不動産の共有名義を回避する方法について解説いたします。

3-1.換価分割する(不動産を売却し現金で分割)

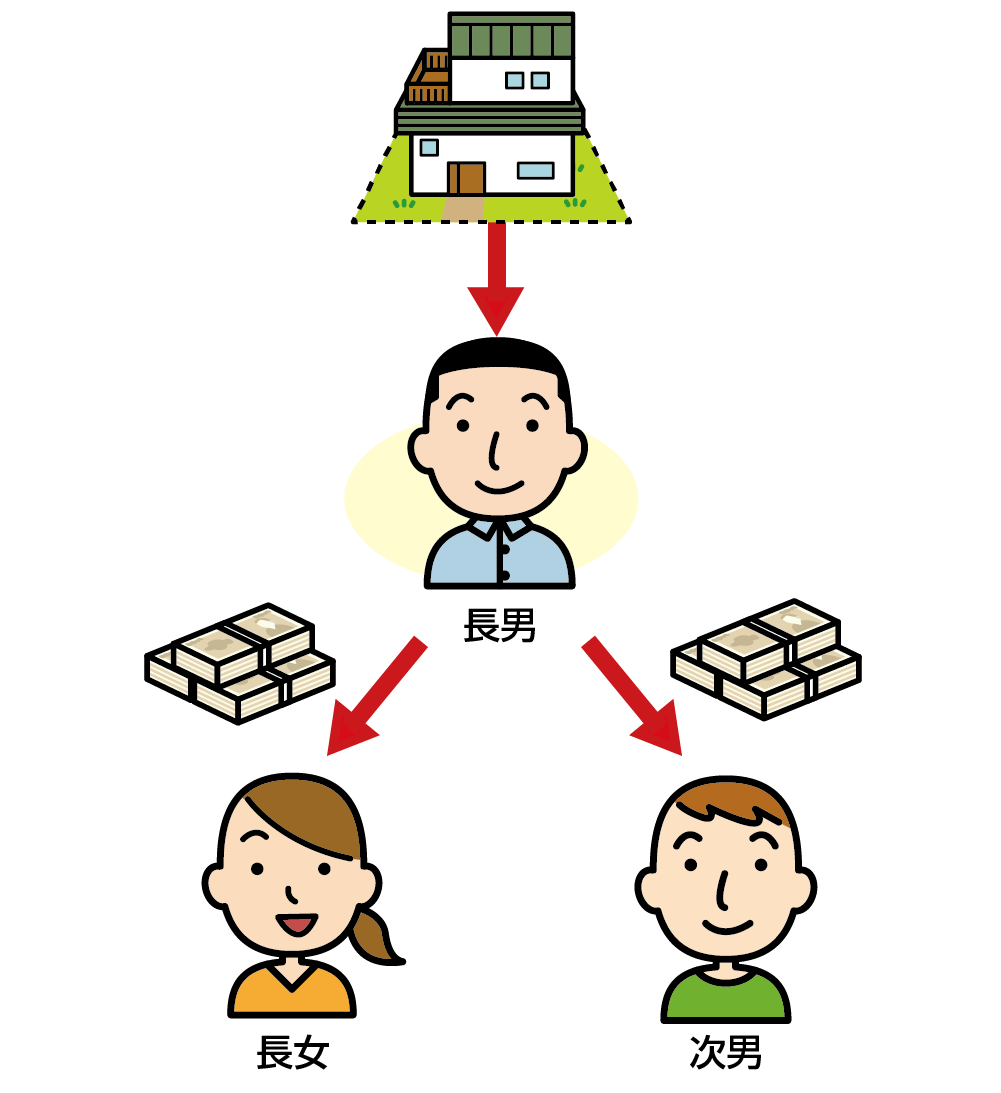

換価分割とは、不動産などの遺産を売却・換金してその代金を各相続人でわける分割方法です。思い出のあるご自宅を手放すことになりますが、売却して現金にすれば、相続人間で平等に遺産を分けることができます。

相続人代表者の単独名義にして売却をおこない、売却代金を他の相続人に分配した場合、税務署からは相続人代表者が他の相続人に対し贈与をしたと疑われる可能性があります。贈与税の課税リスクを避けるためには、遺産分割協議書に換価分割をする旨及び売却代金の分配の割合を明記することが必要となります。

図4:不動産を売却し現金で分割する(換価分割)

※相続した不動産の売却について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-2.代償分割する(不動産を引き継いだ相続人が代償金を支払う)

代償分割とは、相続人のひとりが不動産などの遺産を取得して他の相続人に代償金を支払う分割方法です。亡くなられた方と同居されていた相続人が、そのまま不動産を引き継ぐ場合などに用いられます。多く遺産を取得する相続人の財産から代償金を支払う必要がありますので、経済的な負担が重くなってしまう可能性があります。

図5:不動産を相続人した方が他の相続人には代償金を支払う(代償分割)

3-3.土地を分筆して単独所有する

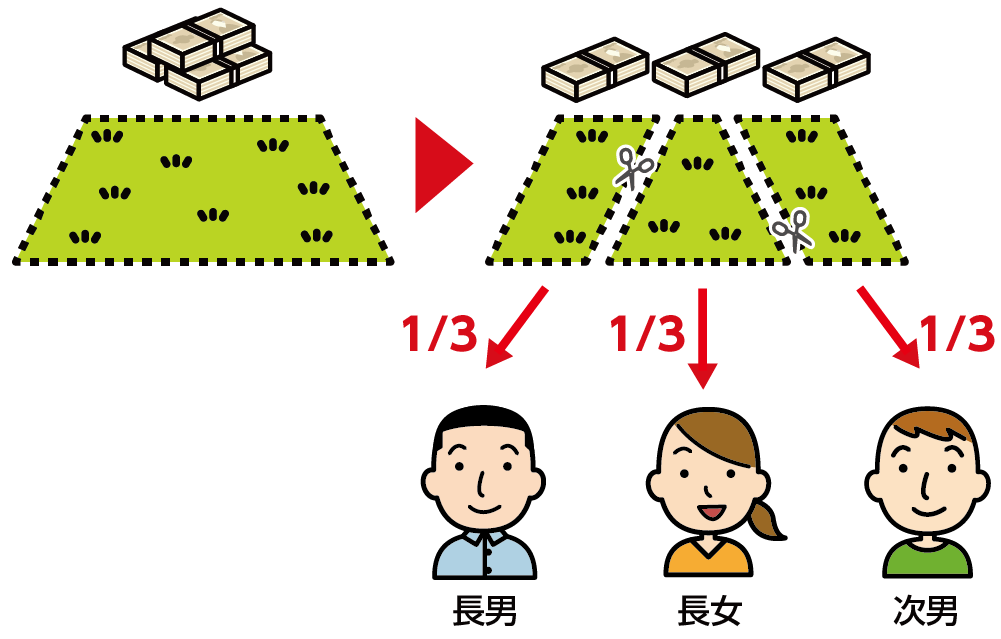

共有者の持分割合に応じて土地を分筆し、各相続人が単独所有することにより共有状態を解消することができます。分筆とは、登記簿上で一つの土地として扱われている土地を複数の土地に分けて登記をすることを言います。

この方法であれば、公平に土地を相続し、各所有者が土地を自由に売却することもできます。しかし、ある程度広い土地でなければ、ひとり当たりが所有する土地の面積が小さくなり、売却しづらくなったり、分筆後の面積や形状によっては資産価値が落ちてしまうリスクがあります。

図6:土地を相続人分に切り分けて単独所有する(分筆)

※土地が相続財産に含まれるときの遺産分割について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-4.自己持分を第三者に売却する

共有名義の場合、不動産のすべてを売却するには共有者全員の同意が必要ですが、ご自身の持分だけであれば他の共有者の同意なく単独で売却することができます。しかし、持分のみの売却は買い手がつきにくく、価格も相場よりかなり安くなってしまうため、あまりおススメできません。

4.共有名義の不動産を相続放棄すると全財産を引き継げない

相続人間でトラブルが予想されるから財産はいらない、遠方の不動産のため管理や活用が難しい、固定資産税や管理費を負担したくないというお考えであれば、相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄とは、亡くなられた方の財産をすべて受け継がないことです。慎重に判断しましょう。

※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

不動産を共有名義で相続することは、相続人間で平等に分けることができるメリットはありますが、共有者が増えるほど意見を一致させることが難しくなり、不動産の売却や活用が難しくなります。

亡くなられた時点では相続人の仲がよく、共有名義にすることに問題がなくても、将来的に円満な関係を築けるとは限りません。一度共有名義の相続を選んでしまうと、変更したくてもなかなか共有名義を解消できない可能性があります。

共有名義で不動産を相続することは、おススメできません。不動産を売却して現金で分ける方法(換価分割)や、不動産を相続人の1人が相続し、ほかの相続人に代償金を支払う方法(代償分割)などを検討されるとよいでしょう。

遺産分割のときには、先の相続のことまで見越して分割方法を考えることが大切です。