ペットは遺産相続できない!ペットに確実に財産を残す3つの方法

- 相続手続き

「私にもしものことがあったら、かわいいペットはどうなるのだろうか。」

ご自身が亡くなられた後、大切なペットの将来がご心配のことでしょう。

近年はペットを家族の一員として育てているケースが増えています。

ペットに遺産相続させたい、あるいはペットの世話を託すことのできる方に財産を残したいとお考えかもしれません。

本記事ではペットの相続対策についてご説明いたします。ご自身の財産をペットのために確実に引き継ぎ、ペットがこれまでと変わらず幸せに暮らしていくための方法をご理解いただければ幸いです。

目次

1.ペットは遺産相続できない

ペットは日本の法律上は「物」として取り扱われますので、土地や建物、預金などと同様に「相続財産」の一つとして遺産分割の対象となります。残念ながら、ペットに遺産を相続させることはできません。

生前に何も手続きをしなければ、ご自身が亡くなられた後に相続人全員で誰がどのように財産を引き継ぐのかを遺産分割協議で話し合い、ペットを相続する方を決定します。ただし、どなたが新しい飼い主になるのか分からないため、きちんと世話をしてくれるのだろうかと気がかりでしょう。

ペットに財産をそのまま相続させることはできませんので、ペットを大切に世話してくれる方に引き取ってもらい、ペットの生活に必要な費用を引き継ぐ方法が最適です。ペットの世話を条件として財産を引き継ぐ3つの方法を次章より解説いたします。

【ペットの世話をすることを条件として財産を引き継ぐ方法】

①負担付遺贈

②負担付死因贈与

③ペット信託

図2:生前に何も手続きをしなければペットの引き取り先は遺産分割協議で決める

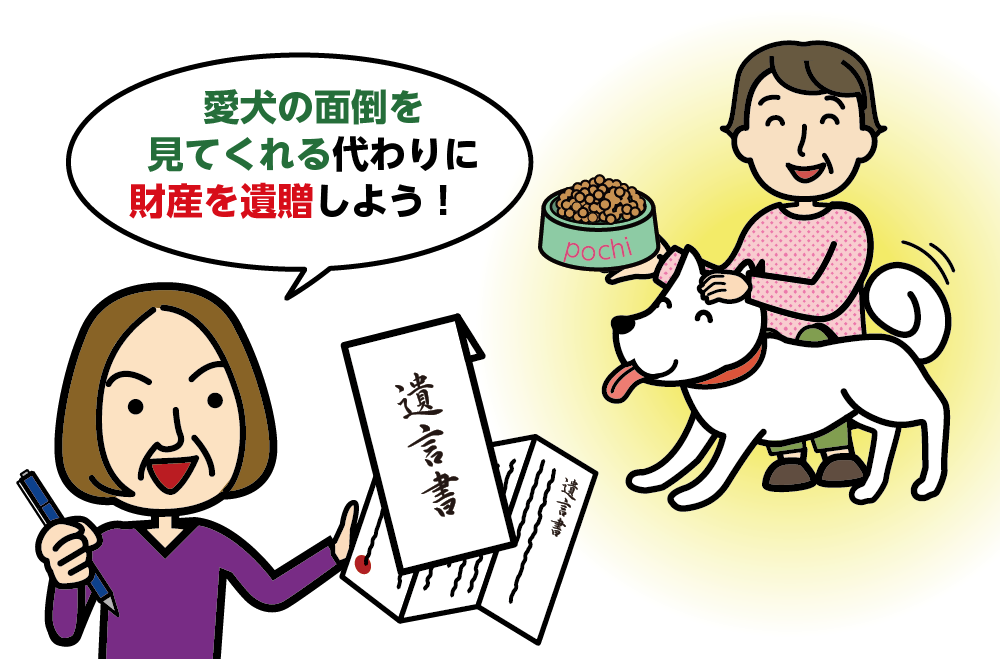

2.【負担付遺贈】ペットの世話を条件に財産を譲る

負担付遺贈とは、財産の全部または一部を遺言によって遺贈する代わりにペットの世話を依頼するという方法です。相続人がいない場合や、相続人はいるけれどペットの世話を任せられない場合には、信頼できる第三者にお願いすることも可能です。

具体的には、「ペットの世話をすることを条件に財産を譲る」という内容を記した遺言書を作成します。遺言書は、公証人が作成するため安全確実な公正証書遺言で作成することをおススメします。

負担付遺贈をする場合には、事前に合意を得ておくことが大切です。遺言は、遺言者の一方的な意思表示のため、受遺者が「ペットの世話をしたくないから財産はいらない」と負担付遺贈を拒否することもできるからです。

図3:財産を遺贈するかわりにペットの世話を依頼する遺言を書く

※負担付遺贈について詳しくは、こちらを参考にしてください。

2-1.負担付遺贈を受けてもペットの世話をしない可能性がある

遺言書によりペットの世話を託す場合に、財産だけ受け取って約束を守ってくれない可能性があります。この場合でも負担付遺贈はすぐに無効になるわけではありません。

ただし、財産を受け取ったにも関わらず負担を履行しない(ペットの世話をしない)場合には、相続人は受遺者に対して履行の催告を(ペットの世話をするように)請求することができます。それでも受遺者が履行しない場合には、家庭裁判所へ遺贈の撤回を申し立てることができます。

2-2.遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きをおこなう方です。遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は受遺者がペットの世話をきちんと行うかどうかを監督し、負担を履行しない受遺者に対して取り消し請求をすることも可能です。

※遺言執行者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-3.遺留分に配慮する

遺留分とは、亡くなられた方の兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限相続できる財産の割合のことです。遺言書では自由に引き継ぐ割合を記すことかできますが、遺留分は遺言に優先されます。遺留分に満たない遺産しか取得できなかった相続人は多くの財産を取得した受遺者(ペットを託す方)に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、不足分の金銭の支払いを求めることができます。そのため遺言書を作成する際は、遺留分に配慮することが必要です。

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

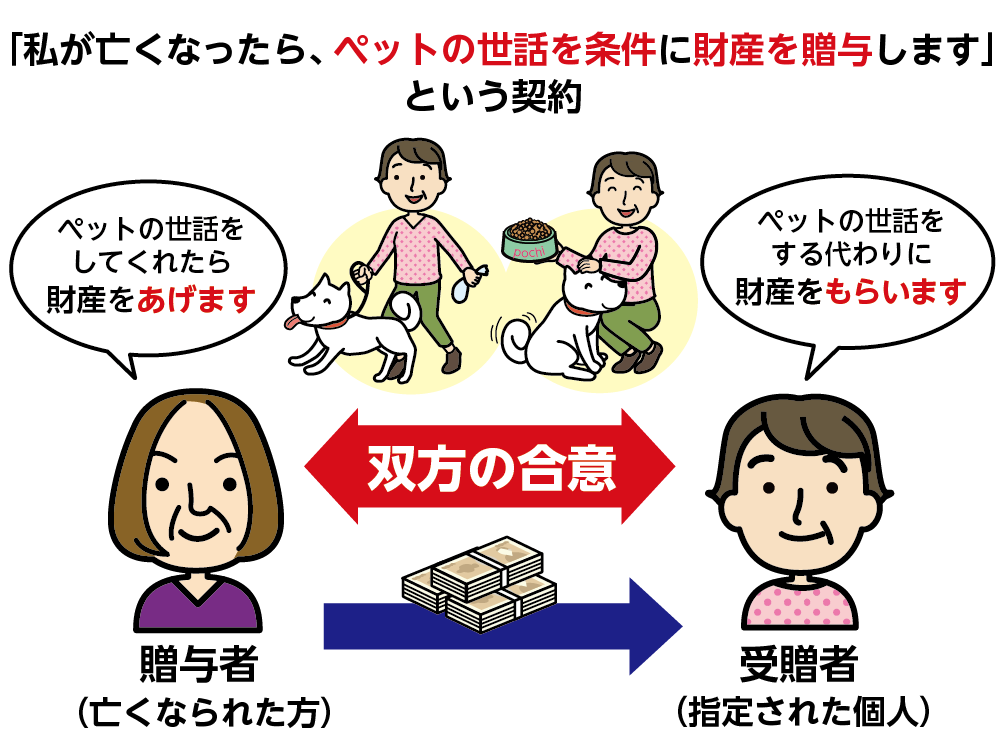

3.【負担付死因贈与】生前にペットの世話を条件とする贈与契約をする

負担付死因贈与とは、財産を受ける方(受贈者)に対してペットの世話をすることを条件に財産を死因贈与するという契約です。贈与者と受贈者の双方の合意がある契約ですので、受贈者は負担を放棄することができません。そのため負担付死因贈与は負担付遺贈より確実な方法と言えます。

3-1.必ず契約書を作成する

負担付死因贈与は口約束でも可能となりますが、他の相続人に契約が成立していることを証明し、トラブルを避けるためにも、契約の内容について必ず契約書を取り交わしておきましょう。公正証書を利用することをおススメします。

3-2.死因贈与執行者を指定する

負担付死因贈与の場合も、死因贈与執行者を指定しておきましょう。執行者の指定がない場合は、死因贈与の手続きを行う際に原則として贈与者の相続人全員の協力が必要になります。執行者の指定があれば、執行者と受贈者で手続きを進めることができますので、スムーズに契約の内容を実現することができます。

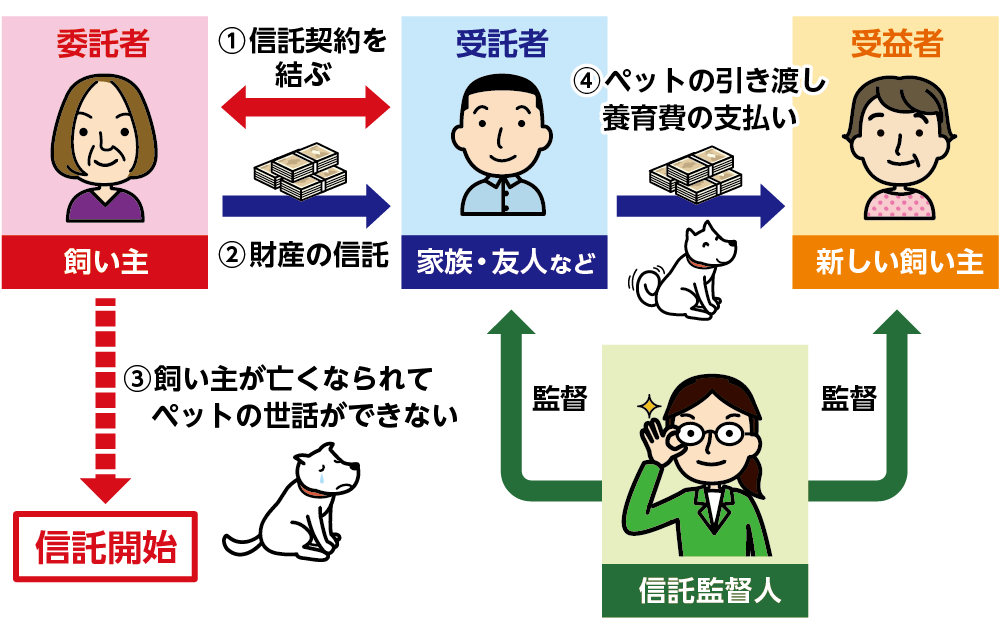

4.【ペット信託】ペットの世話を託す契約を結び財産を渡す

ペット信託とは、ペットの飼い主のもしもことがあった場合に備える信託です。飼い主の方(委託者)が信頼できるご家族や友人(受託者)との間で信託契約を交わして、その方にペットの世話に必要となる財産を託します。飼い主がご存命のうちはご本人がペットの世話をします。飼い主が亡くなられた場合に、信託契約によって指定した新しい飼い主(受益者)がペットの世話を行います。

信託監督人を指定することにより、信託財産の管理や新しい飼い主がペットの世話をきちんとしているかを監督することができます。

5.まとめ

ご自身に万が一のことがあったときに、大切なペットに直接遺産を相続させることはできません。そのため、ペットの世話をすることを条件に財産を引き継ぐことを検討しましょう。負担付遺贈、負担付死因贈与、ペット信託の3つの方法があります。

負担付遺贈を行う際は民法で定められた方式に従って正しく遺言書を作成することが重要です。また、遺言は一方的な意思表示となりますので、ペットの世話を託す相手に生前に伝えておくことが大切です。負担付死因贈与については、双方の合意を証するため契約書を作成する必要があります。愛するぺットが安心して暮らせるために、相続に強い専門家にまずはご相談されることをおススメいたします。