相続登記の委任状は必要?ケース別の判断基準と書き方を解説

- 相続手続き

「相続登記の手続きを息子に頼む場合、委任状が必要なの?」

亡くなられたお父さま所有のご自宅をお母さまが引き継ぐとき、不動産の名義変更(相続登記)を行います。お母さま以外の方が相続登記の手続きをする場合は委任状が必要です。

本記事では、相続登記の委任状が必要かどうかの判断基準を解説いたします。委任状の書き方についても参考にしていただければと思います。

目次

1.相続登記の委任状とは

相続登記の委任状とは、不動産の名義変更手続きを他の人に依頼する際に、その依頼が委任者(ご本人)の意思であることを証明するための書類です。基本的に、不動産を取得する相続人以外の方が手続きを代行する場合には、法務局に提出することが求められます。

1-1.相続登記の委任状が必要なケースかチェック

相続登記の手続きを行う方や、遺産分割の方法によって、委任状の要否が変わります。以下の表で確認しましょう。

| ケース | 委任状の要否 |

|---|---|

| 手続きを行う方 | |

| 不動産を取得する相続人が手続きをする | 不要 |

| 不動産を取得する相続人以外の方が手続きを代行する | 必要 |

| 法定代理人(親権者・成年後見人など)が手続きをする | 不要 |

| 相続の割合 | |

| 法定相続分と異なる割合で登記を行う | 必要 |

| 法定相続分通りに登記を行う | 不要 |

2.委任状が必要なケース

次の2つのケースでは、相続登記を行うために委任状が必要です。

A.不動産を取得する相続人以外の方が相続登記を代行する

B.法定相続分と異なる割合で相続登記を行う

2-1.不動産を取得する相続人以外の方が相続登記を代行する

不動産を取得する相続人以外の方(ご家族や司法書士などの専門家)が相続登記をする場合は、委任状が必要です。司法書士などの専門家は、相続登記に関するすべての権限を代理し、委任状の作成もできるため、依頼人は指定された箇所に署名・捺印をするだけで手続きが終了します。

注意点として、業務として相続登記を代理できるのは司法書士と弁護士だけであり、ご家族などが報酬をもらって相続登記の代理申請をすることは法律違反になります。ただし、遠隔地に手続きに行く場合などで、旅費などの実費を相続人全員で負担することは問題ありません。

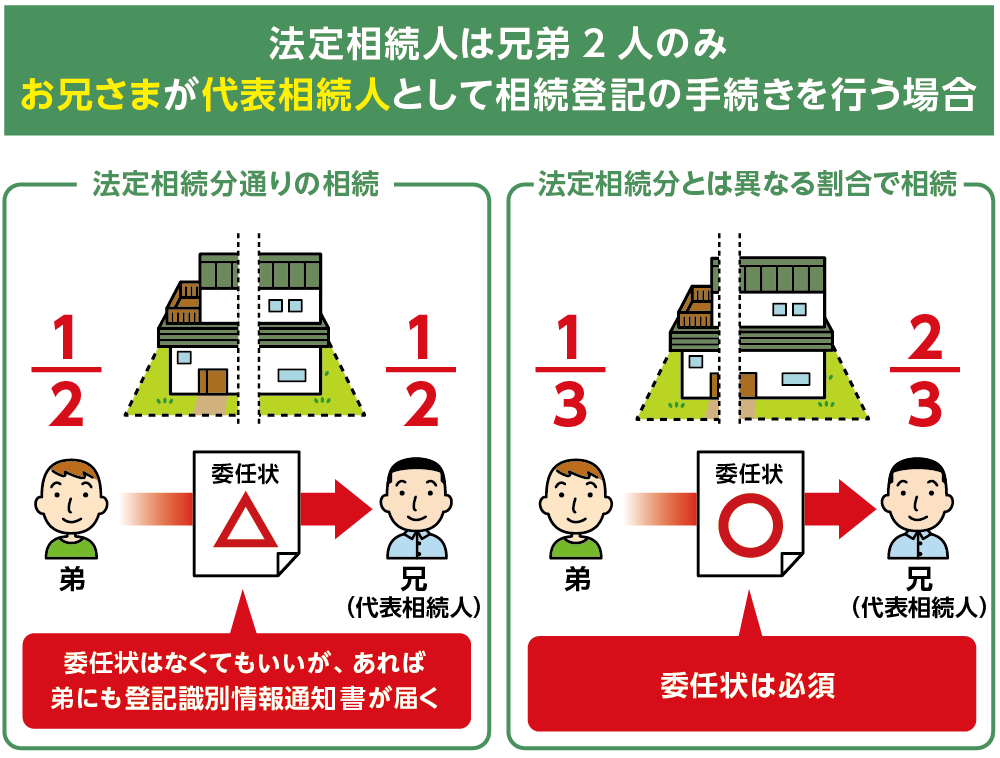

2-2.法定相続分と異なる割合で相続登記を行う

法定相続分と異なる割合で不動産の相続登記を行う場合は、委任状の提出が必須となります。たとえば、法定相続人が兄弟2人のみの場合で法定相続分(長男1/2、次男1/2)と異なる割合(長男2/3、次男1/3)でご自宅を相続登記する場合は、次男から長男(代表相続人)に対する委任状が必要です。

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3.委任状が不要なケース

次のA~Cの3つのケースは委任状の作成は不要です。本章では、そのうちBおよびCについて説明します。

A.不動産を取得する相続人本人が相続登記を行う

B.法定代理人が相続登記を行う(3-1)

C.法定相続分通りに相続登記を行う(3-2)

※法定相続人全員分の登記識別情報通知書の交付を希望する場合は委任状を作成

3-1.法定代理人が相続登記を行う

不動産を取得する相続人以外の方が相続登記を行う場合でも、法定代理人の申請であれば委任状は不要です。法定代理人とは、法律によって代理権が発生する代理人のことで、次の3パターンに分かれます。

①親権者:本人が18歳未満の場合に本人に代わって身分上および財産上の監督・保護・教育等を内容とする権利義務を有する人

②成年後見人:本人が認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障がいにより十分な判断能力を欠く方に代わって、本人の財産管理や契約締結などを行う人

③未成年後見人:親権者のいない未成年者に代わって監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人

3-2.法定相続分通りに相続登記を行う

相続人が複数人存在し、代表者が相続登記の手続きをする際であっても、法律で定められた相続割合である「法定相続分」通りに登記申請する場合は、委任状は不要です。

ただし、委任状がない場合は代表相続人以外には「登記識別情報通知書」が交付されません。登記識別情報通知書は、登記識別情報と呼ばれる12桁の番号が記載されたもので、従来の登記済権利証の代わりとなるものです。

不動産の売却や抵当権の設定・抹消登記の際には必ず必要となりますので、法定相続分通りに相続登記を行う場合でも委任状を作成することをおススメします。

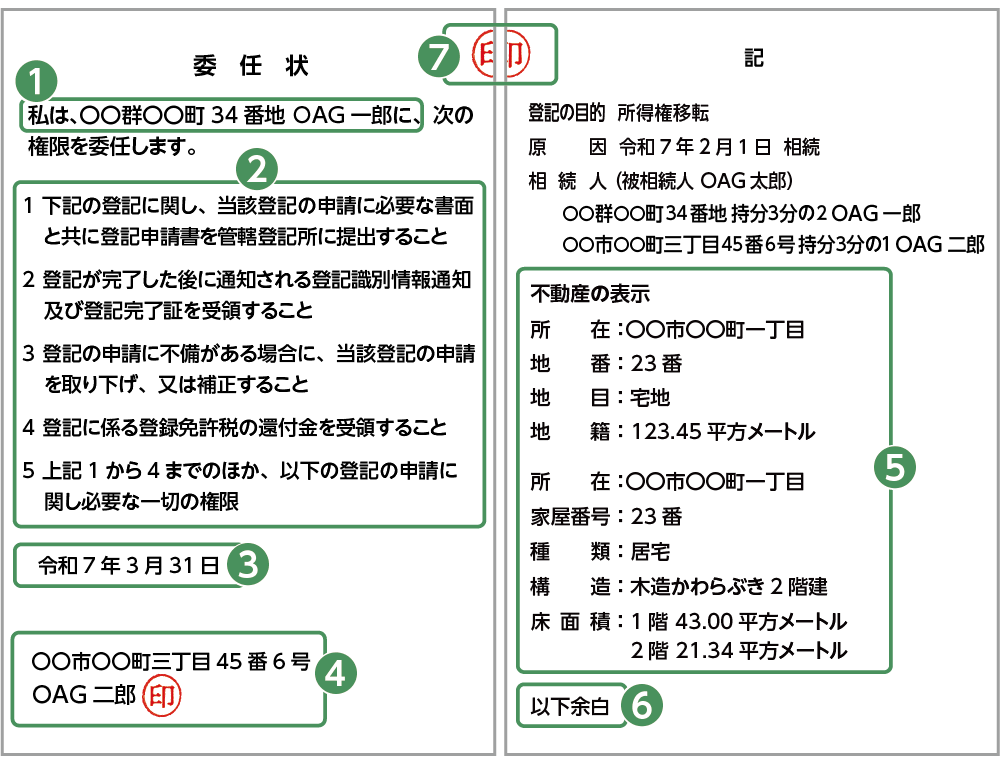

4.委任状の書き方

相続登記の委任状は特に決まった書式があるわけではありません。委任者の記名(自著が望ましい)と捺印があり、委任したことを証明できるように記載するなど、次の7つのポイントを押さえれば、ご自身で作成することができます。

【相続登記の委任状の書き方の7つのポイント】

①委任する方の住所・氏名(委任状の前文)

②委任する内容

③委任した日付

④委任者の住所(住民票の記載通り)・氏名(自著が望ましい)・捺印(印鑑は実印ではなく認印でOK)

※同じ不動産に対して委任する人が複数いる場合は連名で記載

⑤不動産の情報(登記事項証明書に基づく)

⑥「以下余白」と記載

⑦委任状が複数枚になる場合は割り印が必要(捨印は不要)

※詳しくは次の記載例をご参照ください。

5.まとめ

相続登記の委任状は、他の人に手続きを依頼する際に必要な書類です。不動産を取得する相続人が直接手続きを行ったり法定代理人が行う場合は委任状は不要ですが、他の人が手続きをしたり法定相続分と異なる割合で登記を行う場合は、委任状を提出することが求められます。

相続登記が2024年4月1日より義務化され、相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記を申請しなければなりません。相続登記をご自身で行うことに不安がある方や、確実に手続きを進めたい方は司法書士などの専門家に委任されることをおススメいたします。

- 監修者情報

- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。