遺言書の効力とは?無効理由や納得できない時の対処法を解説

- 遺言

「父が遺言書を作成したときには認知症と診断されていたはずだけど、遺言書に効力はあるのだろうか。」

「遺言書の内容が不公平だわ。遺言書に効力があるならば、もっと財産をもらえないのかしら……。」

「ずいぶん古い日付の遺言書だけど、効力はあるのだろうか。」

遺言書は、亡くなられた方の最後の意思表示であり、最大限尊重されることが望ましいと考えられています。相続人全員が遺言書の内容に合意している場合は、その通りに分割すればよいのですが、遺言書の書き方や内容に疑念を抱いた場合、効力があるのかをどのように判断すればよいのでしょうか。

相続が発生した際、遺言書がある場合は、その内容に従って財産が分けられます。しかし、遺言書には法的なルールがあり、不備があると無効となることもあります。

また、内容に納得できない場合の対処法や、遺言書の効力に関するポイントを知っておくことが大切です。

本記事では、遺言書の効力にはどのようなものがあるのか、無効を主張するための方法、遺言書の効力に関する注意点について詳しく解説します。

目次

1.遺言書は財産の分け方を指定する効力がある

遺言書とは、遺言者が生前に財産の分け方を指定する法的書類です。法定相続よりも優先されます。

遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを行い、法定相続分と異なる分配や相続人以外への財産承継も可能です。

遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、原則として相続手続きをやり直すことになります。

また、遺言書の効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。生前には法的な効力はないため、自由に撤回や変更が可能です。

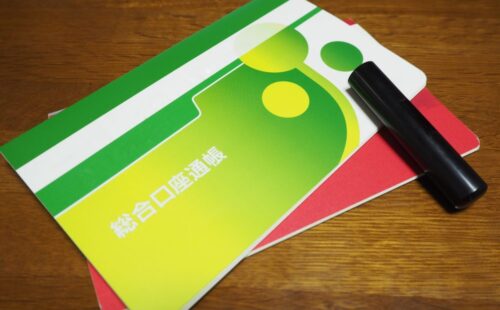

2.遺言書に記載することで法的な効力を持つ事項

遺言書は亡くなられた方の意志を法的に実現させるためのものです。遺言書により以下のような効力を生じさせることができます。具体的な活用方法を8つご紹介します。

1.相続分および遺産分割方法の指定

遺言書によって、相続人にどの財産を相続させるか、または相続割合を指定することができます。これにより、法定相続分とは異なる遺産分割が可能となります。

2.遺産分割の一時的な禁止

遺産分割を一定期間(最長5年)禁止することができます。例えば、事業を継続させるために、遺産分割を一時的に制限するケースなどで活用されます。

3.相続権の廃除

相続人の中に、遺言者に対して虐待や重大な侮辱を行った者がいる場合、その相続権を廃除することが可能です。

4.遺贈

遺言によって、相続人以外の第三者にも財産を承継させることができます。たとえば、内縁の配偶者や孫に財産の全部または一部を譲ることが可能です。

5.子の認知

婚姻関係にない子を、遺言を通じて認知することができます。これにより、その子は法的に相続権を持つことになります。

6.未成年後見人・未成年後見監督人の指定

未成年の子がいる場合、親権者が亡くなった後の財産管理や法律行為を担当する後見人を指定できます。これにより、子の権利を保護することができます。

7.遺言執行者の指定

遺言の内容を円滑に実現するため、遺言執行者を指定できます。執行者は、財産の分配や相続手続きの実行を担います。

8.遺言による寄附

遺言によって、財産の全部または一部を公益法人やNPOなどに寄附することができます。

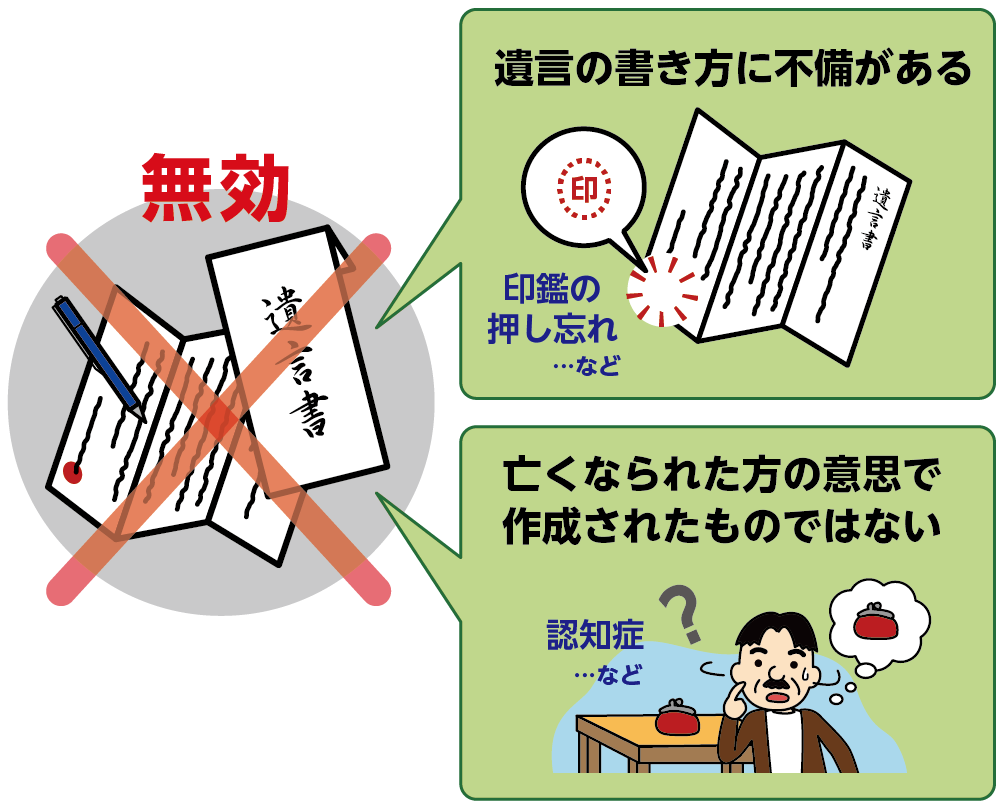

3.遺言書は不備があると無効になる可能性がある

遺言書は、法律で定められた方式に従って作成しなければ無効となる可能性があります。遺言書を作成できるのは、満15歳以上で意思能力を有する人に限られます。

遺言の効力は、①適法な形式で作成されていること、②遺言者に意思能力があること、の2つの条件を満たしているかどうかで判断されます。

図1:遺言書が無効になるケース

3-1.遺言書の書き方に不備がある

遺言書には厳格な要件が法律で定められており、不備があると無効になる可能性があります。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、特によく利用されるのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言は公証人が作成するため、無効となるリスクがほとんどありません。

一方、自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成するため、書き方に不備があると無効になる可能性があります。ただし、法務局の保管制度を利用すれば、事前に形式のチェックを受けることができ、不備による無効を防ぐことができます。

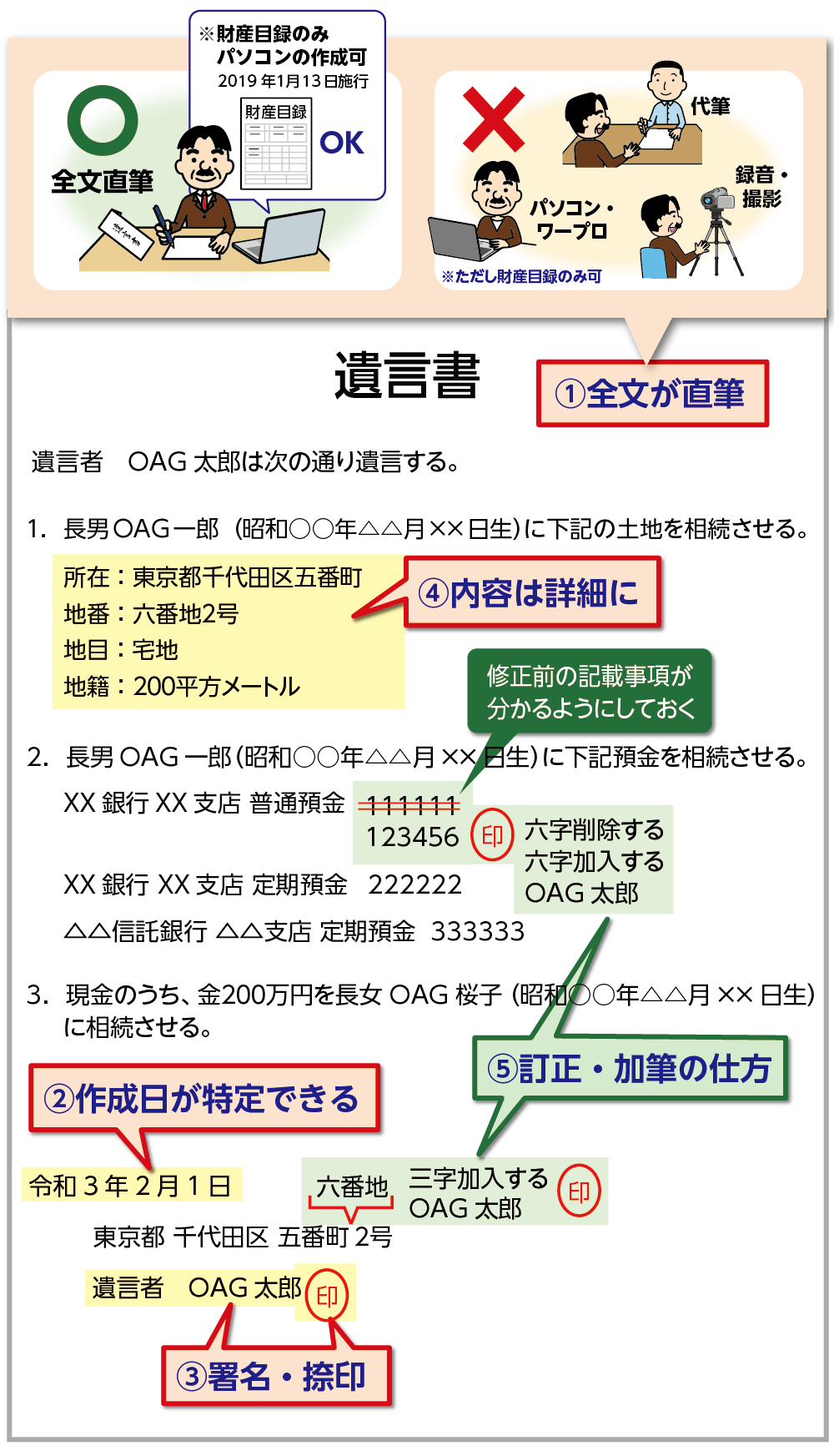

【自筆証書遺言の書き方のルール】

① 財産目録以外は、すべて遺言者が直筆で記載すること

② 作成日を明記すること

③ 署名・捺印を行うこと

④ 財産の内容を正確に記載すること

⑤ 修正・加筆を適切な方法で行うこと

図2:自筆証書遺言の書き方のルール

3-2.遺言能力がないと判断された人が作成した

認知症を発症している方など、遺言書作成時に遺言の内容を理解する能力(遺言能力)がないと判断された場合、遺言書は無効となります。ただし、一口に認知症といっても、その症状の進行度合いは人それぞれ異なるため、認知症であること自体が直ちに遺言能力の欠如を意味するわけではありません。

遺言能力の有無は、遺言を作成した当時の診断状況や、遺言の内容の複雑さなどを総合的に考慮して判断されます。

図3:遺言能力がないと判断された場合の遺言書は無効

4.納得できない遺言書を無効にしたいときの対処法

遺言者は、遺言によって相続分を自由に指定できます。たとえば、「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書も、法律上の効力を持ちます。

他の相続人がこれに合意すれば、遺言の内容どおりに相続を進めることが可能です。しかし、遺言の内容に納得できないケースもあるでしょう。そのような場合、遺言の効力を無効にするにはどうすればよいのでしょうか。

4-1.遺留分の請求をする

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が、最低限確保できる相続分のことです。

遺言に記載された相続分が遺留分を下回る場合、相続財産を多く取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

なお、遺留分侵害額請求の時効は、相続の開始および遺留分侵害の事実を知った時から1年と定められています。請求できる期間が限られているため、注意が必要です。

図4:遺言書があっても遺留分の請求はできる

4-2.相続人全員の合意により遺産分割協議ができる

相続人と受遺者の全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことが可能です。その場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容に基づいて遺産を分割します。

ただし、遺言執行者が選任されている場合は、その同意も必要です。

また、遺言書に「遺産分割の禁止」が記載されている場合は、遺産分割協議を行うことはできません。

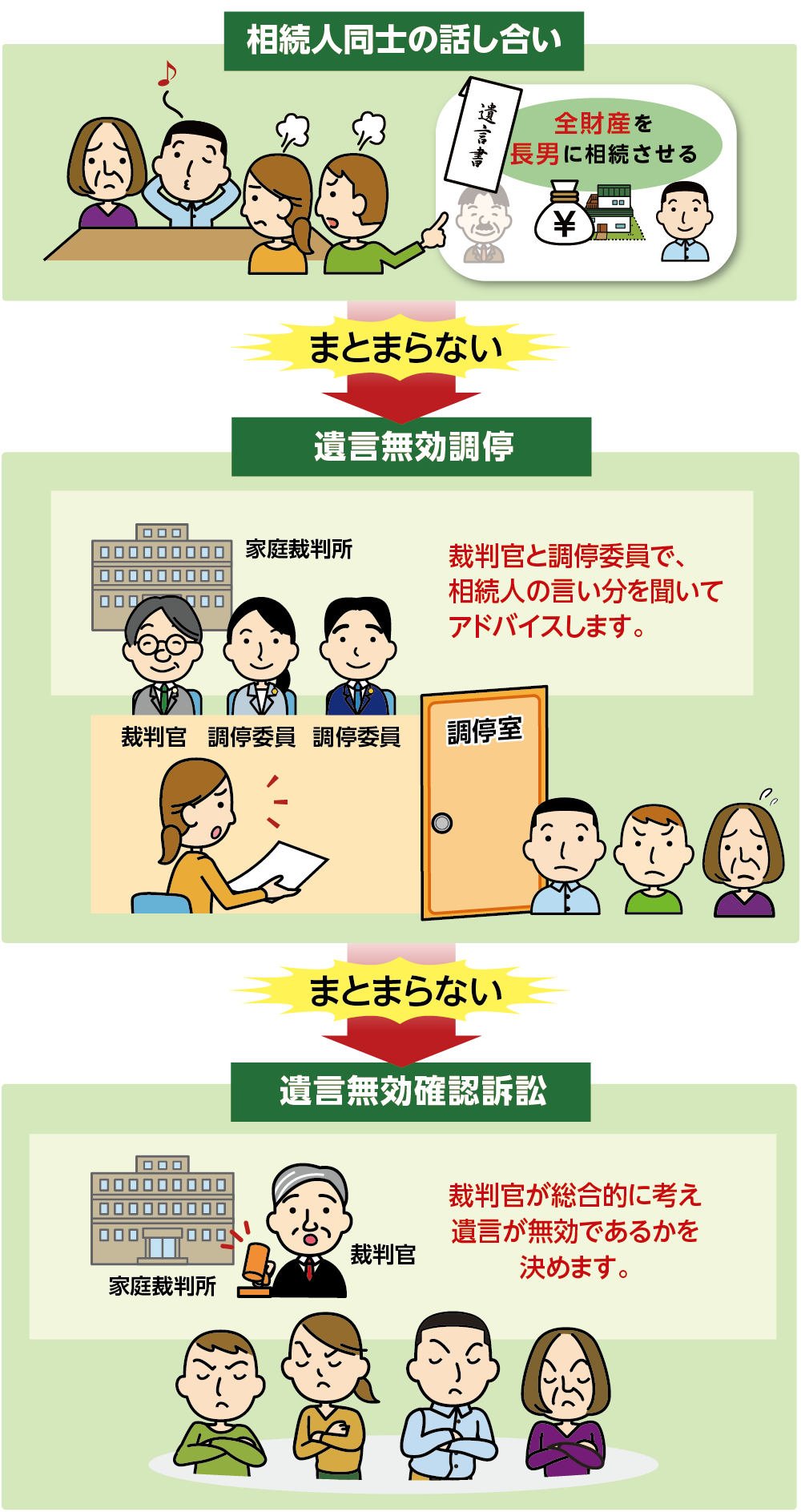

4-3.話し合いで解決しないときは裁判所の調停・訴訟に進む

遺言書の無効を主張しても受け入れられない場合、原則として家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いによる解決を目指します。調停で相続人全員が合意し、遺言書の無効が確認された場合は、遺産分割協議を行い分割内容を決定します。

調停が成立しない場合は、遺言無効確認訴訟に進みます。判決で遺言書の有効性が認められた場合、多くのケースでは遺留分侵害額請求を行うことになります。

裁判になると長期化するリスクがあり、相続人同士の関係が悪化することも少なくありません。そのため、できる限り話し合いによる解決を目指すことが望ましいでしょう。

図5:話し合いで解決しないとき裁判所の調停・訴訟に進む

5.遺言書の効力で知っておくべき3つのこと

遺言書の効力について、知っておくべき3つの事をご紹介します。

5-1.遺言書は検認前に開封しても効力はなくならない

自筆証書遺言を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、相続人に周知するための手続きです。

封がされた遺言書を検認前に開封しても、遺言の効力自体が失われるわけではありません。しかし、法律により5万円以下の過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。

図6:検認しないで開封された遺言書でも効力はなくならない

5-2.遺言書に有効期限はない

遺言書には有効期限がなく、作成から長期間が経過していても効力は維持されます。ただし、古い遺言書がある場合、新たに別の遺言書が作成されている可能性があります。

複数の遺言書が見つかった場合は、日付が新しいものが優先され、効力を持ちます。また、財産の内容が変わっている可能性も考慮する必要があります。

5-3.財産内容が変わり遺言書通りに分割できない時の効力

遺言書の作成時と比べて財産の内容が変わっている可能性があります。たとえば生前に不動産を売却した場合、遺言書で相続を指定していた財産がすでに存在しない状態になることがあります。

遺言書の効力は被相続人が亡くなった時点で発生するため、売却された不動産についての遺言は撤回されたものとみなされます。その場合、亡くなった時点で残されている財産について、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。

また、遺言書に記載されていない財産がある場合は、まず遺言の内容に沿って遺産分割を実施し、その後、記載されていない財産については相続人同士の遺産分割協議により分割を決定します。

6.まとめ

遺言書は法定相続よりも優先されるため、その内容が相続において重要な役割を果たします。

遺言書の効力を確認したい場合は、① 遺言書の書き方に不備がないか、② 遺言者が作成時に遺言能力を有していたかの2点が判断のポイントとなります。

これらの要件を満たしている場合に遺言書を無効にしたい場合は、まず相続人全員が「遺言書によらない遺産分割」に合意しているかを確認しましょう。相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に従わずに遺産分割協議を行い、遺産を分割することが可能です。

しかし、相続人の中に一人でも「遺言書通りに遺産分割したい」と考える人がいる場合、遺言書を無効にすることはできません。その場合、遺言書の効力を認めたうえで遺留分を請求するか、あるいは遺言書の無効を主張して調停や訴訟に進むという選択肢があります。

裁判になると長期化する可能性が高く、その過程で相続人同士の関係が悪化することも考えられます。

遺言書が見つかり、その効力に疑問をお持ちの場合は、専門家に相談することをおすすめします。