連帯保証人の地位は相続される!返済義務を免れる相続放棄のポイント

- 相続手続き

「通帳に返済履歴がある。もしかしてお父さんは連帯保証人だったのかもしれない。」

「金銭貸借契約書が見付かった。知らない間に連帯保証人になっていたようだ…。」

お父さまが亡くなられて、相続財産の調査のために預金通帳や郵便物、証書などの書類の整理をしていたところ、連帯保証人だったことが分かって驚かれているかもしれません。亡くなられた方が生前に連帯保証人であることをご家族に伝えていなかったため、債権者からの請求で連帯保証債務が判明することもあります。

連帯保証人の地位を相続して借金の支払いをしなければならないのでしょうか。ご自分が連帯保証人でないにも関わらず、連帯保証債務を引き継ぐなんて納得がいかないというお気持ちかもしれません。

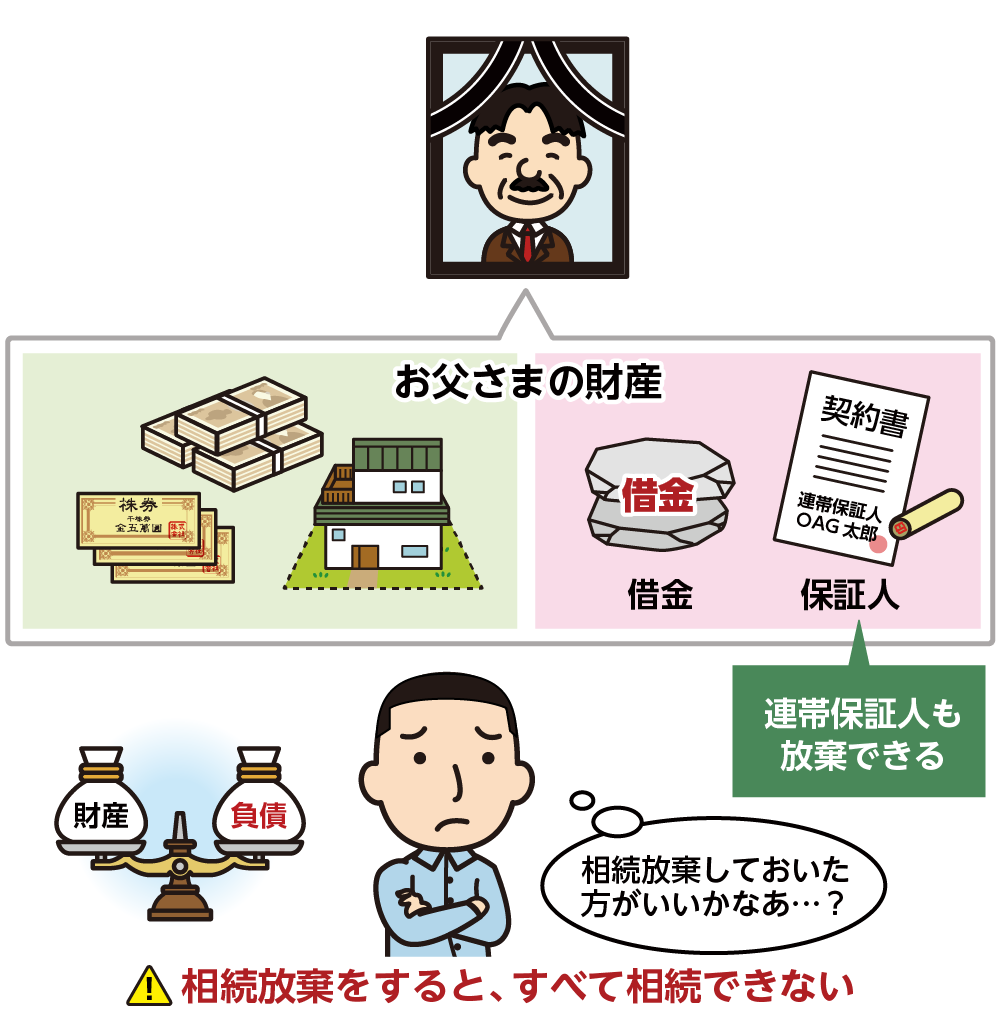

連帯保証人の地位と借金の返済義務は相続されます。そのため、相続放棄を検討されている方もいらっしゃるでしょう。相続放棄をするとすべての財産を引き継げませんので、特に慎重に手続きを進める必要があります。

本記事では連帯保証人の地位を相続することなった方に向けて、連帯保証債務を相続するときの考え方と相続放棄について詳しくご説明いたします。連帯保証人を相続するか相続放棄をするかのご判断の参考にしていただければと思います。

目次

1.連帯保証人の地位と返済義務は相続しなければならない

相続とは、亡くなられた方の不動産や預貯金などプラスの財産と借金などマイナスの財産をすべて引き継ぐことです。亡くなられたお父さまが知人の連帯保証人になっていた場合、相続人であるご自身が連帯保証人の地位を引き継ぎ、返済義務が生じます。連帯保証人の地位も相続財産として相続しなければなりません。

図1:連帯保証人の地位は相続財産

2.連帯保証債務は法定相続分に応じて相続する

連帯保証債務は相続人の法定相続分に応じて当然に相続されます。遺産分割協議において、相続人間で特定の相続人が債務を引き受ける取り決めをしても構いません。ただし債権者が承諾しない限りは、各相続人に対して法定相続分に応じた金額を請求できるということに注意が必要です。

【事例】

亡くなられた方の連帯保証債務:1000万

相続人:お母さま(配偶者)、長男、長女の3人

法定相続分:お母さま(配偶者)1/2、長男長女が1/4ずつ

配偶者の債務:500万

長男の債務:250万

長女の債務:250万

亡くなられた方の連帯保証債務は各相続人の法定相続分に応じて当然に相続されます。

※法定後見制度の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

3.連帯保証人の地位と債務は相続放棄で回避できる

相続放棄とは亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを引き継がないことをいいます。相続放棄すると、最初から相続人ではなかったとみなされるため連帯保証人の地位も相続しません。保証債務の返済義務は完全になくなります。

図2:連帯保証人の地位は相続放棄できる

3-1.連帯保証人の地位だけを相続放棄できない

連帯保証人の地位だけを相続放棄することはできません。マイナスの財産がプラスの財産より多いことが明らかで、また主債務者の返済が順調でなく、将来ご自分が連帯保証債務を返せない可能性が高いという場合は、すべての財産を「相続放棄」することを検討しましょう。相続財産の調査をしっかりすることが重要です。

※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

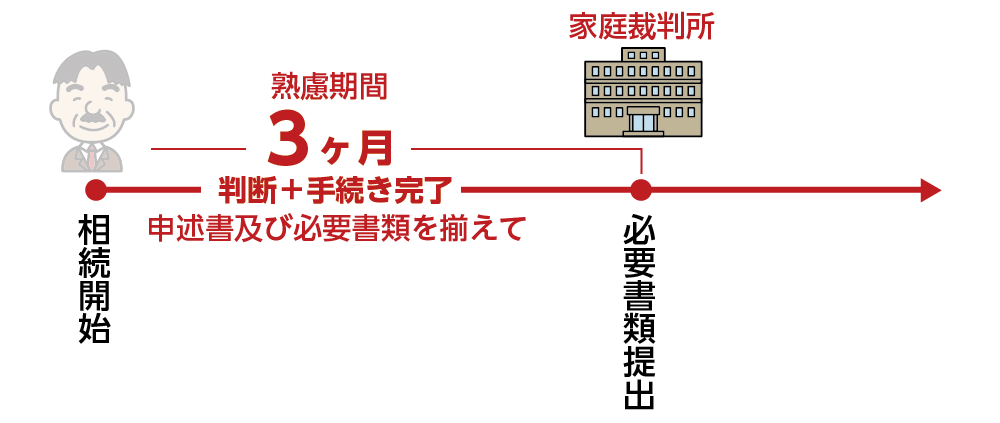

3-2.相続放棄の期限は3ヶ月以内

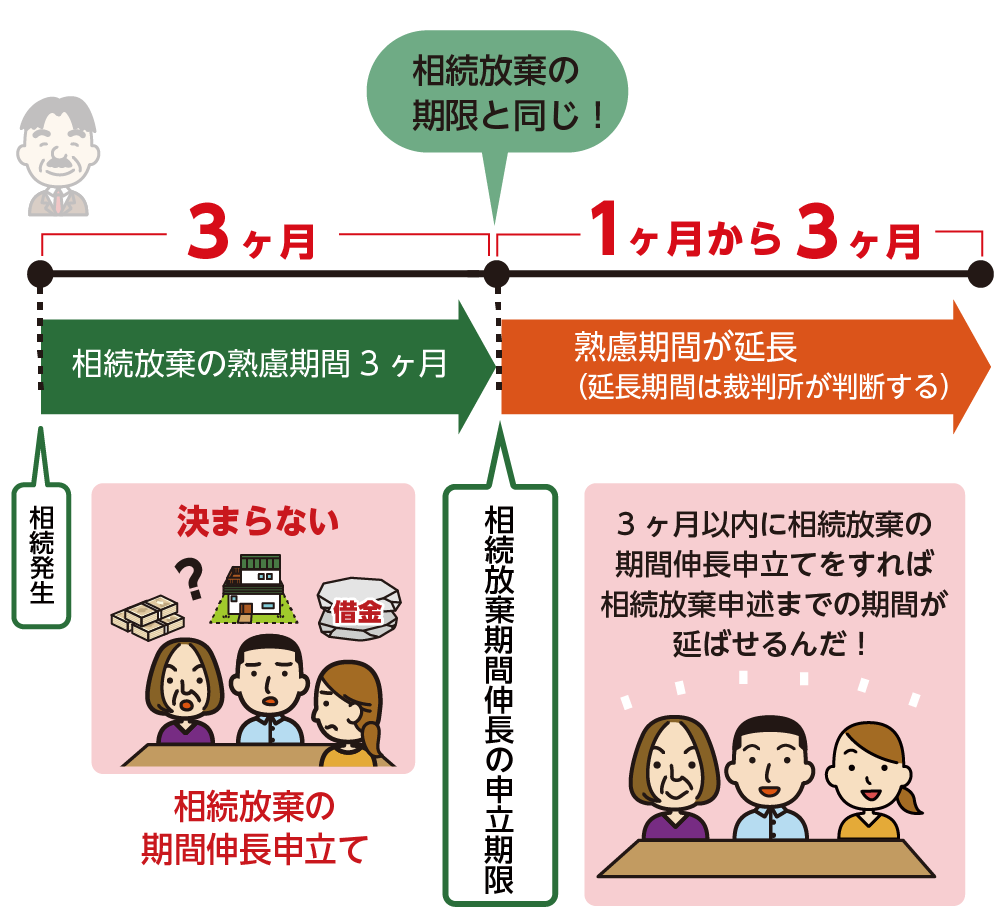

相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。この3ヶ月の期限内に相続財産の確定をして債務の状況を把握した上で相続放棄の判断をしなくてはなりません。万が一、連帯保証債務の返済状況が分からないなど財産の調査が間に合わない場合は、相続放棄の期間伸長の申立ての手続きをしましょう。

図3:相続放棄は3ヵ月以内に手続きをする

図4:財産の調査が間に合わない場合は期限の延長を申し立てる

※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

3-3.相続放棄すると次順位の方が連帯保証人の地位を相続する

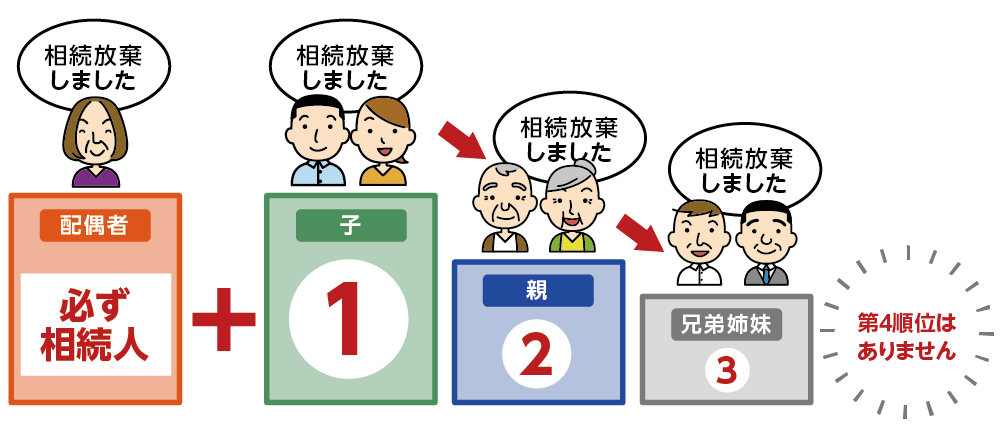

相続放棄は相続人ごとにおこないます。先順位の相続人が相続放棄すると連帯保証人の地位と返済義務は次順位の相続人に引き継がれます。

図5:相続放棄すると次順位の方が連帯保証人の地位を相続する

たとえば、亡くなられたお父さまが連帯保証人だったとき、配偶者であるお母さまは必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には相続の優先順位があり、第一順位のお子さん(長男・長女)が相続放棄をすると、第二順位のご両親へ相続権が移ります。そして、ご両親がすでに亡くなられていたり相続放棄をした場合は、第三順位のご兄弟へ相続権が移ります。

相続放棄する場合は次順位の相続人の方に必ず伝えることが大切です。

3-4.相続放棄すると撤回できない

相続放棄が家庭裁判所に受理されると撤回できません。連帯保証債務の契約書が見付かったけれど、実は主債務者が返済ずみ、あるいは順調に返済中であることもあり得ます。亡くなられた方が連帯保証人だったから相続放棄すると簡単に決めずに、契約書の内容や主債務者の返済状況を確認しましょう(5章参照)。

4.相続放棄の期限後に連帯保証債務を知ったときの対処法

亡くなられた方が連帯保証人であったことを知らずに、相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどのように対処したらよいのでしょうか。家庭裁判所に認められる正当な事情があれば相続放棄できる場合もあります。3つの方法を確認しましょう。

4-1.連帯保証人の地位を相続し全額支払う

連帯保証債務は債権者から返済を迫られる可能性のある債務ですが、相続開始時、債務の履行(支払い)は確実ではありません。債務を引き継いでもなおプラスの財産が多いときは相続することもできます。また、連帯保証債務を肩代わりした場合は、主債務者と他の連帯保証人に対して返還を求めることができます(求償)。

4-2.相続放棄できるか確認する

相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った日から3か月」以内ですが、相続人が連帯保証債務を知らずに3ヶ月の期限を過ぎた等、特別な事情がある場合は、相続人が「連帯保証人の地位を相続したことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをすることにより相続放棄できることがあります。

預貯金や不動産を相続する手続きをすでに済ませている場合は、相続を承認したことになりますので、相続放棄を認めてもらうのは非常に難しくなる可能性が高くなります。専門家にご相談されることをおススメ致します。

4-3.債権者に連帯保証人の解除を求める

連帯保証契約を解除するには債権者の承諾が必要になります。債権者にとって、連帯保証人がいなくなるということは、主債務者が借金を返済できなくなった場合にそのまま貸し倒れになることを意味しますのでメリットは何ひとつありません。債権者の承諾を得るのはとても困難であると言えます。

連帯保証人がある程度の金銭を支払ったり、不動産などを担保とすることで債権者の同意を得られる可能性はあります。主債務者の経済状況や残債などによりますので、債権者と交渉するときは専門家に依頼した方がよいでしょう。

5.連帯保証人を相続するかの判断のポイント

連帯保証人を相続すべきか迷われている方は、連帯保証契約の内容と主債務者の支払い状況を正確に把握しましょう。主債務者は、債務の支払いが滞っているときなど必ずしも状況を正直に伝えてくれるわけではなく、ご自身が連帯保証債務の支払いを求められたときには債務額が多額になっているということもめずらしくありません。

まず支払い状況を確認した上で、相続放棄を検討したり債権者と交渉を開始したりします。

5-1.契約書の内容を確認する

連帯保証人となる保証契約では、債権者と保証人で必ず契約書を交わしているはずです。ご自宅の引き出しや金庫等を確認してみましょう。

金銭貸借契約書に、貸し借りをする金銭の額、利息がある場合は利率、遅延損害金、返済期限、返済方法(銀行振込かなど)が記載されています。書面に債権者、債務者、連帯保証人3者の署名押印があるか、また債権者と連帯保証人との契約において「債務者と連帯して保証する」ことが約束されているかも重要です。

5-2.主債務者の支払い状況を確認する

連帯保証人にとって主債務者の支払い状況を確認することはとても重要です。債権者は、連帯保証人から請求があった時は、主債務者の支払い状況や残額、残額のうち支払期限が到来しているものはあるのか、あればその金額などその債務に関わる全ての情報を提供する義務があります(2020年民法改正)。

信用情報機関に問い合わせをすることもできます。民間の銀行や貸金業者からの借り入れであれば、連帯保証人も信用情報に登録されます。

表1:個人信用情報センター一覧

|

機関名 |

URL |

主な会員 |

|

株式会社日本信用情報機構(JICC) |

消費者金融会社 |

|

|

株式会社シー・アイ・シー(CIC) |

信販会社 |

|

|

全国銀行個人信用情報センター(JBA) |

金融機関など |

6.まとめ

亡くなられた方が連帯保証人だった場合、保証債務も相続しなければなりません。まずは負債も含めてすべての相続財産を正確に調査しましょう。

契約書の内容と主債務者の支払い状況を確認し、相続するか相続放棄するかを選択します。相続財産の調査をしっかりして、債務などマイナスの財産よりもプラスの財産が上回るようなら相続する選択肢もあります。債務が多い場合は、連帯保証人の地位と返済義務は相続開始から3ヶ月以内の期限内ならば相続放棄することができますが、相続放棄するとすべての財産を引き継ぐことができませんので慎重に判断しましょう。

相続放棄の期限後に連帯保証人の地位を相続したことを知った場合には、相続放棄できるか確認が必要です。

連帯保証人の相続は判断が難しいことが多いので、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。